岳麓書院的景點介紹、岳麓書院簡介

岳麓書院是中國歷史上赫赫聞名的四大書院之一,坐落于中國歷史文化名城湖南長沙湘江西岸的岳麓山腳下,作為世界上最古老的學府之一,其古代傳統的書院建筑至今被完整保存,每一組院落、每一塊石碑、每一枚磚瓦、每一支風荷,都閃爍著時光淬煉的人文精神。1988年,岳麓書院建筑群被國務院批準為第三批全國重點文物保護單位。

岳麓書院歷經千年而弦歌不絕,學脈延綿。北宋開寶九年(公元976年),潭州太守朱洞在僧人辦學的基礎上,由官府捐資興建,正式創立岳麓書院。北宋祥符八年(公元1015年),宋真宗召見岳麓山長周式,御筆賜書“岳麓書院”四字門額。嗣后,歷經南宋、元、明、清各代,至清末光緒廿九年(公元1903年),岳麓書院與湖南省城大學堂合并改制為湖南高等學堂,沿用書院舊址。中華民國15年(公元1926年),湖南高等學堂正式定名湖南大學,仍就書院基址擴建至今。

岳麓書院

岳麓書院位于湖南省長沙市湘江西岸的國家5A級風景名勝岳麓山風景區。北宋開寶九年(公元976年),潭州太守朱洞在僧人辦學的基礎上,正式創立岳麓書院。嗣后,歷經宋、元、明、清各代,至清末光緒二十九年(公元1903年)改為湖南高等學堂,爾后相繼改為湖南高等師范學校、湖南工業專門學校,1926年正式定名為湖南大學。歷經千年,弦歌不絕,故世稱“千年學府”。

岳麓書院

岳麓書院作為國家重點文物保護單位的岳麓書院仍然在進行高等教育。書院是湖南大學人文社會科學研究基地,國學研究基地,湖南省湖湘文化研究基地。擁有一支學歷職稱年齡結構合理、研究特色和研究成就突出的科研隊伍。現有專職教師23人,其中教授18人,副教授5人,博士生導師9人。書院現有歷史學、哲學學科博士學位授予專業3個,碩士授予專業9個。其中博士學位授予專業:專門史(中國思想文化史)、中國古代史、中國哲學。擁有歷史學一級學科(涵蓋專門史、中國古代史、中國近現代史、歷史文獻學、史學理論與史學史、考古學與博物館學6個二級學科)碩士學位授予權和中國哲學學科碩士學位授予權。建有中國書院博物館。其專門史為湖南省重點學科。2009年開始,岳麓書院面向全國招收歷史學本科生,使書院的人才培養體系更加完善。

如今的岳麓書院宋明理學、中國書院史、湖湘文化史、中國禮制史的研究水平在國內外處于領先地位。 并致力于建成在國內外具有較高學術地位的中國傳統文化研究基地、中國書院研究基地、中外文化交流中心。

大唐書院是大唐教育旗下培訓學校名稱,其中以潑墨古畫和詩人畫像為內飾裝潢,讓人進入其中就有濃厚的文化氣息撲面而來,讓人詩意盎然。坐落于湖南省長沙市。

岳麓書院占地面積21000平方米,現存建筑大部分為明清遺物,主體建筑有大門、二門、講堂、半學齋、教學齋、百泉軒、御書樓、湘水校經堂、文廟等,各部分互相連接,完整地展現了中國古代建筑氣勢恢宏的壯闊景象。

除建筑文物外,岳麓書院還以保存大量的碑匾文物聞名于世,如唐刻“麓山寺碑”、明刻宋真宗手書“岳麓書院”石碑坊、“程子四箴碑”、清代御匾“學達性天”、“道南正脈”、清刻朱熹“忠孝廉潔碑”、歐陽正煥“整齊嚴肅碑”、王文清“岳麓書院學規碑”等等。

岳麓書院古建筑群分為教學、藏書、祭祀、園林、紀念五大建筑格局。

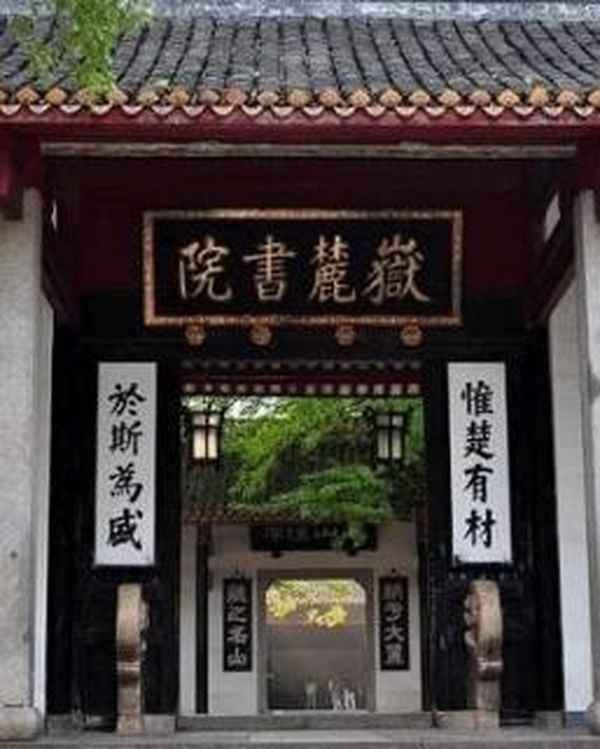

大門

大門 :

宋代曾名“中門”,因江岸建有石坊,名為“黌門”。現存大門系清同治七年(1868)重建,采用南方將軍門式結構,建于十二級臺階之上,五間硬山,出三山屏墻,前立方形柱一對,白墻青瓦,置琉璃溝頭滴水及空花屋脊,枋梁繪游龍戲太極,間雜卷草云紋,整體風格威儀大方。門額“岳麓書院”為宋真宗字跡,因北宋大中祥符八年(1015),宋真宗以岳麓書院辦學很不錯,又聞山長周式以德行著稱,特別召見周式,拜為國子監主簿,請他留在京城講學做官,但周式心系岳麓,仍請歸院,皇帝就親賜“岳麓書院” 御匾懸掛于大門正上方,并賜經書等物,岳麓書院從此名聞天下,前來求學者絡繹不絕,成為北宋四大書院之一。大門兩旁懸掛有對聯“惟楚有才,于斯為盛”,上聯出自《左傳·襄公二十六年》,下聯出自《論語·泰伯》,源出經典,聯意關切,道出了岳麓書院英材輩出的歷史事實.

二門

二門 :

大門之后,宋元時為禮殿所在。明代嘉靖元年(1527)擴建文廟于院左,始改建為二門。五間單檐懸山,中三間開三門,花崗石門框,左右各辟過道通南北二齋。抗日戰爭期間被日本侵略者炸毀,1984年重建。

門額正上方懸有“名山壇席”匾,撰者無考。原為清同治七年(1868)所置,抗日戰爭期間被炸毀。現匾為1984年復制,集清代著名湘籍書法家何紹基字而成。兩旁有對聯“納于大麓;藏之名山”,上聯出自《尚書·舜典》,下聯出自《漢書·司馬遷傳》,意為岳麓書院被浩瀚的林木所掩映,藏在地闊物博的岳麓山中。撰聯人為清末(湖南高等學堂)監督程頌萬。二門過廳兩邊有清代山長羅典所撰的對聯:“地接衡湘,大澤深山龍虎氣;學宗鄒魯,禮門義路圣賢心”。二門背面有“瀟湘槐市”匾。原為清代學監程頌萬撰書,毀于抗戰,現匾為原全國人大常委會副委員長、民盟中央主席楚圖南補書。”瀟湘”泛指湖南,”瀟湘槐市”是說岳麓書院是湖南文人、學者聚集的場所,引申為岳麓書院人才之盛,有如漢代長安太學槐市之盛。

講堂

講堂位于書院的中心位置,是書院的教學重地和舉行重大活動的場所,也是書院的核心部分。自北宋開寶九年(976)岳麓書院創建時,即有“講堂五間”。南宋乾道三年(1167),著名理學家張栻、朱熹曾在此舉行“會講”,開中國書院會講之先河。

岳麓書院

檐前懸有“實事求是”匾。民國初期湖南工專校長賓步程撰。“實事求是”源于《漢書·河間獻王劉德傳》, 校長將其作為校訓,旨在教育學生崇尚科學,追求真理。

大廳中央懸掛兩塊鎏金木匾:一為“學達性天”,由康熙皇帝御賜,意在勉勵張揚理學,加強自身的修養,原額被毀,1983年依康熙字跡重刻;二為“道南正脈”,由乾隆皇帝御賜,它是皇帝對岳麓書院傳播理學的最高評價,表明了岳麓書院在中國理學傳播史上的地位,此額為原物。

講堂壁上還嵌有許多極有價值的碑刻文物,如由朱熹手書、清代山長歐陽厚均刻的“忠孝廉節”碑,由清代山長歐陽正煥書、歐陽厚均刊立的“整齊嚴肅”碑,清代山長王文清撰文的《岳麓書院學規碑》《讀書法》等十數方,這些都是中國書院教育研究中的重要史料,仍有啟發意義。

講堂屏壁正面刻有《岳麓書院記》,為南宋乾道二年(1166)書院主教、著名理學家張栻,是岳麓書院培養人才的基本大綱,對書院教育有重大影響,該文由湖南大學校友、湖南省書法家協會主席周昭怡1983年書。屏壁背面刻有麓山全圖,摹自《南岳志》。

教學齋\半學齋:

講堂兩旁有南北二齋,分別為教學齋和半學齋,均為昔日師生居舍,過去學生大量的活動時間就是在這里自修。書院建齋舍歷史悠久,自宋太祖開寶九年(976)始建齋舍52間,現存建筑為光緒二十九年(1903)改學堂時改建,始定名教學齋、半學齋,以適應教學、辦公的需要。”教學齋”齋名出自《禮記·學記》,“半學齋”齋名源出《尚書·說命下》

湘水校經堂:

現存建筑位于講堂左側。原名成德堂,亦為書院講堂,始建于明嘉靖六年(1527)。清道光十一年(1831),湖南巡撫吳榮光創辦湘水校經堂,設于今船山祠處,并親題門額。湘水校經堂在岳麓書院內辦學前后共45年,清光緒元年(1875)從岳麓書院遷到城南天心閣附近。原堂址改建為船山祠,并將吳榮光親題的“湘水校經堂”堂額留于明德堂以作紀念

御書樓:

御書樓

藏書樓是體現中國古代書院講、藏書、祭祀三大功能之一的藏書功能的主要場所,岳麓書院創建始即在講堂后建有書樓,宋真宗皇帝賜書后更名“御書閣”,元明亦稱“尊經閣”,位置有所變動,至清康熙二十六年(1687),巡撫丁思孔從朝廷請得十三經、二十一史等書籍,建御書樓于今址。清代中期,岳麓書院御書樓已發展成為中國民間一座較大型的圖書館,藏書14130卷。御書樓仍然作為古籍圖書館供書院教研人員使用,藏書數量已逾五萬冊,大型工具書如《四庫全書》、《續解四庫全書》、《四部叢刊》、《四部備要》、《古今圖書集成》等均有珍藏。

文廟:

文廟位于書院左側,自稱院落。由照壁、門樓、大成門、大成殿、兩廡、崇圣祠、明倫堂等部分組成,岳麓書院祀孔子始于書院初創時期,北宋時期曾建禮殿于講堂前,內塑先師十哲像,畫七十二賢。南宋乾道元年(1167)改為宣圣殿,“置先圣像于殿中,列繪七十字”。明弘治十八年(1505),改名大成殿。正德二年(1507)遷于院左今址。天啟四年(1624)重修,正式稱為文廟。其規格與各郡縣文廟相當。

濂溪祠:

專祀周敦頤(1017-1073,字茂叔)。清嘉慶十七年(公元1812)始建于六君子堂基地,二十五年(公元1820)遷于今址,祠內懸有“超然會太極”匾,祠內壁上有《移建濂溪祠碑記》石刻,原《濂溪祠記》碑,仍留于今六君子堂內。

濂溪祠

四箴亭:

專祀程顥(1032-1082,字伯淳,洛陽人)、程頤(1033-1107,字正淑,程顥之弟)。程顥、程頤均為北宋教育家、理學的奠基人,曾問學于周敦頤,世稱“二程”。明天啟四年(1642),推官林正亨重修,改名“四箴亭”,自此專祀二程。清嘉慶二十三年(1818)遷建于今址。亭內現存清刻程氏《視》、《聽》、《言》、《動》四箴碑。

崇道祠:

又稱“朱張祠”,專祀朱熹、張栻。元延祐元年(1314)建諸賢祠于講堂左側,合祀朱張及書院建設有功之臣。明弘治七年(1494),始建于講堂后,后毀。清乾隆四十一年(1776),布政使覺羅敦福重建于今址。

六君子堂:

始建于明嘉靖五年(1526),此后多次遷移,又屢有所毀。清嘉慶十七年(1812)重建于今址。三間硬山建筑,與崇道祠連成一片。祠內嵌有《改建六君子堂碑記》,所祭祀的六位對書院發展和建設有功的先儒分別為:朱洞、李允則、周式、劉珙、陳鋼、楊茂元。

船山祠:

專祀明末著名學者王夫之。祠廟原為清道光十三年(1833)創建的湘水校經堂。光緒元年(1875)湘水校經堂遷往河東辦學,于是辟為船山祠。祠前懸有清代岳麓書院著名學者、外交大臣郭嵩燾所撰對聯。

麓山寺碑亭:

麓山寺碑亭位于園林南側。明成化五年(1469)知府錢澍始建。現存建筑為1962年重建。“麓山寺碑”四字為近人黎澤泰于1962年書。亭內就是著名的“麓山寺碑”。麓山寺碑是中國現存碑刻中影響較大的一塊碑,由唐開元十八年(公元730),著名書法家李邕撰文、書丹并鐫刻,因文、書、刻三者俱佳,故有“三絕碑”之稱。碑側碑陰有宋代大書法家米芾的題刻

百泉軒:

岳麓書院

百泉軒始建于北宋之初,地處岳麓山清風峽谷口,溪泉薈萃,乃岳麓書院風景絕佳之地。歷代山長愛溪泉之妙,筑軒而居,享盡自然的天籟之音。南宋乾道三年(1167),朱熹訪院,與山長張栻“聚處同游岳麓”,“晝而燕坐,夜而棲宿”,都在百泉軒中,相傳二人曾在此論學三晝夜而不息。

碑廊:

岳麓書院辦學千年,留下了大量有價值的碑刻。碑廊中即嵌立歷代遺碑13方及新制的岳麓書院文獻史料碑刻27方。在這些碑刻中,朱熹手書的“道中庸”、“極高明”等碑,是書院的重要遺存。

自卑亭:

自卑亭位于書院東面200米。清康熙二十七年(1688),長沙郡丞趙寧在路旁建自卑亭,供行人歇足之用。嘉慶十七年(1812)院長袁名曜改建于路中,民國時擴建馬路于亭側,形成現存格局。現存建筑為清咸豐十一年(1861)建造。“自卑亭”三字為清代山長車萬育題書。亭內嵌有《自卑亭記》等碑刻。

時務軒:

時務軒是為紀念清末維新派創辦的學校-時務學堂而筑的紀念性建筑,位于書院園林內,與百泉軒隔池相望。軒內現嵌有梁啟超《時務學堂故址》碑,該碑字跡為民國二十四年梁啟超重游時務學堂舊址所書,另有李肖聃《跋》、李況松《跋》、陳云章《記》、黃曾甫《時務軒記》等碑刻。

赫曦臺:

時務軒

南宋乾道三年(1167),朱熹、張栻觀日于岳麓山頂,曾筑“赫曦臺”,朱熹題額。明代王守仁有“振衣直上赫曦臺”詩句。臺后廢。清乾隆五十五年(1790),山長羅典建前亭于院前,又改名前臺。道光元年(1821),為存故跡,山長歐陽厚均改前臺名為“赫曦臺”。在臺的左右內壁上有丈余高的“福”、“壽”二字,臺的頂部雕飾有八卦圖、蝙蝠、壽字圖案。

山齋舊址:

位船山祠右。南宋乾道元年(1165),安撫使劉珙始建,取名“山齋”,供山長(院長)居住。張栻主教時朱熹來訪,曾寓居此屋,兩人作同題詩《山齋》。南宋后期,山齋被戰火所毀。清道光二十年(1840),山長歐陽厚均重建,題額“山齋舊址”。

杉庵:

岳麓書院創建之前,東晉荊江州刺史陶侃(259-334)任駐長沙,勤慎吏職之余,常乘舟過渡到岳麓山游覽,并在山中建庵讀書,修養性情,因庵前遍種杉樹,人稱杉庵。清道光十八年(1838),其后裔、岳麓書院著名學生、兩江總督陶澍,為紀念先祖開創岳麓文教之功,特重建“陶桓公杉庵”,摹刻家藏宋拓本《麓山寺碑》嵌于庵內。2001年修復杉庵于文廟后,將陶刻《麓山寺碑》又移嵌庵內。

岳麓書院前門

岳麓書院歷史上經歷多次戰火,曾七毀七建,現存主要建筑是清朝遺構。上世紀以來,經過幾次大修,一些毀于戰火的建筑得到了重修。岳麓書院古建筑在布局上采用中軸對稱、縱深多進的院落形式。主體建筑如頭門、大門、二門、講堂、御書樓集中于中軸線上,講堂布置在中軸線的中央。齋舍、祭祀專祠等排列于兩旁。中軸對稱、層層遞進的院落,除了營造一種莊嚴、神妙、幽遠的縱深感和視覺效應之外,還體現了儒家文化尊卑有序、等級有別、主次鮮明的社會關系。

岳麓書院占地面積21000平方米,主體建筑有頭門、二門、講堂、半學齋、教學齋、百泉軒、御書樓、湘水校經堂、文廟等,并先后恢復重建設了延賓館、文昌閣、崇圣祠、明倫堂及包括供祀孔子、周濂溪、二程、朱熹、張栻、王船山、羅典等的六大專祠建筑原貌,清代書院中的園林和書院八景也全部得到恢復。 岳麓書院為中國現存規模最大、保存最完好的書院建筑群。

岳麓山景觀由自然風光和人文景觀兩部分組成。

自然風光

岳麓山的自然風光占足了奇、珍、幽、美四個字。

奇,是指岳麓山區林草繁茂,存有植物種類達幾千種,女貞、銀杏、樟樹、欏木、苦櫧、楓香等名木應有盡有,甚至千年以上樹齡的古樹亦可見到,還有皂莢、白玉蘭等瀕危樹種,而桃花、迎春、玉蘭、臘梅、丹桂、百合、芙蓉、薔薇等花木更是漫山遍野,姹紫嫣紅中繡出麓山織錦畫幅。

學達性天

珍,是指岳麓山區野生動物繁衍較旺,林中穿梭歌唱著的有畫眉、黃鸝、布谷、杜鵑,還有啄木鳥、鸚鵡、貓頭鷹等等,而在密林深處若隱若現,時不時露出頭臉的有狐貍、山羊、野兔、山雞等。

幽,幽壑千重,幽泉千縷,若你冬季來此且碰巧遇上岳麓漫天飛雪,一個“幽”字更會讓你感受入骨三分,著名的瀟湘八景之一有“江天暮雪”,即此。

美,岳麓山四季都美,冬雪美,春花美,而秋天來臨的時候,不僅眼中看到的美,連口福都是美之又美了,石榴、板栗、南桔、酸棗……,還有不能吃的紅葉,更是美不勝收。

人文景觀

岳麓山的人文景觀,那是岳麓山另一道亮麗的風景。千年學府岳麓書院,是三湘人才輩出的歷史記錄,而愛晚亭內那吟唱著“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花”又留著一縷長髯的老夫子,那情那景更是讓人留戀忘返。

岳麓書院還以保存大量的碑匾文物聞名于世,如唐刻“麓山寺碑”,是唐開元十八年(公元730年),由著名的書法家李邕撰文并書寫的;江夏黃仙鶴勒石刻篆,因為文、書、刻石都十分精美,所以享有“三絕”之稱。碑高4米,寬1.35米,碑文共1400余字,此碑以其書法著名于世,最為藝林所看重,傳拓碑文曾風靡一時,筆法剛勁有力,是最為著名的唐碑之一。除此之外,還有明刻宋真宗手書“岳麓書院”石碑坊、“程子四箴碑”、清代御匾“學達性天”、“道南正脈”、清刻朱熹“忠孝廉節碑”、歐陽正煥“整齊嚴肅碑”、王文清“岳麓書院學規碑”等等。

岳麓書院園林建筑,具有深刻的湖湘文化內涵,它既不同于官府園林的隆重華麗的表現,也不同于私家園林喧鬧花俏的追求,而是反映出一種士文化的精神,具有典雅樸實的風格。

書院八景: 柳塘煙曉,桃塢烘霞,桐蔭別徑,風荷晚香,曲澗鳴泉,碧沼觀魚,花墩坐月,竹林冬翠。

山長是中國古代書院的負責人,也即現代意義上的“院長”。山長一詞最早見于《荊湘近事》:“五代蔣維 東隱居衡岳,受業者號曰山長。”至宋相沿為習,亦稱山主、洞主等。岳麓書院可考的山長共有55位。

岳麓書院

宋朝

周式 孫胄 彪居正 張栻 吳獵 顧杞 黎貴臣 凌登龍 歐陽守道

元朝

朱某 張厚

明朝

葉性 陳論 熊宇 張鳳山 張元忭 吳道行

清朝

郭金臺 劉自廷 王祚隆 蔡上寬 車萬育 郭金門 李中素 劉大撫 劉琪 陳佑祉 陳際鼎 廖儼 李文炤 易宗涒 吳堯山 李天柱 曹耀珩 黃明懿 房逢年 王文清 劉暐澤 周燾 曠敏本 歐陽正煥 劉元燮 萬年茂 張九鎰 熊為霖 羅典 王坦修 袁名曜 賀長齡 歐陽厚均 龍瑛 丁善慶 周玉麒 徐棻 王先謙

中國書院一般都有學規。所謂學規,是書院訂的用以規范生徒學習、生活行為的規矩章法。

岳麓書院的學規,最早源于朱熹的《書院教條》,到清代乾隆年間,歐陽正煥任書院院長時,提出“整、齊、嚴、肅”四字并撰詩,刻在碑上嵌于書院講堂右壁,流傳至今。這四個大字剛勁有力,令后人景仰不已。

岳麓書院學規:時常省問父母;朔望恭謁圣賢;氣習各矯偏處;舉止整齊嚴肅;服食宜從儉素;外事毫不可干;行坐必依齒序;痛戒訐短毀長;損友必須拒絕;不可閑談廢時;日講經書三起;日看綱目數頁;通曉時務物理;參讀古文詩賦;讀書必須過筆;會課按時蚤完;夜讀仍戒晏起;疑誤定要力爭。

千百年楚材導源于此 近世紀湘學與日爭光 (懸于前門)

三湘雋士講研地 四海學人向往中 (懸于赫曦臺)

合安利勉而為學 通天地人之謂才 (懸于赫曦臺)

惟楚有材 于斯為盛 (懸于大門)

治無古今,育才是急,莫漫觀四海潮流,千秋講院 學有因革,通變為雄,試忖度朱張意氣,毛蔡風神 (懸于大門門廳)

惟楚有材,于斯為盛 沅生芷草,澧育蘭花 (懸于講堂)

一水長流池不涸 兩賢互磋道終同 (懸于講堂)

岳麓學府傳千載 書院育材有良規 (懸于講堂)

書院楹聯

是非審之于己,毀譽聽之于人,得失安之于數, 陟岳麓峰頭,朗月清風,太極悠然可會 君親恩何以酬,民物命何以立,圣賢道何以傳, 登赫曦臺上,衡云湘水,斯文定有攸歸 (懸于講堂)

院以山名,山因院盛,千年學府傳千古 人因道立,道以人傳,一代風流直到今 (懸于講堂)

圣域修文,前有朱張講壇,宋清宸翰 名山汲古,上藏三墳五典,諸子百家 (懸于御書樓)

訓詁箋注,六經周易尤專,探羲、文、周、孔之精,漢宋諸儒齊退聽 節義文章,終身以道為準,繼濂、洛、關、閩而起,元明兩代一先生 (懸于御書樓)

學貫九流,匯此地人文法海 秀冠三湘,看群賢事業名山 (懸于講堂側門)

惟楚有材,三湘弟子遍天下 于世無偶,百代弦歌貫古今 (懸于半學齋)

德冠生民,溯地辟天開,咸尊首出 道隆群圣,統金聲玉振,共仰大成 (懸于大成殿)

覺世庸民,詩書易象春秋,永垂道法 出類拔萃,河海泰山麟鳳,莫喻圣人 (懸于大成殿)

氣備四時,與天地鬼神日月合其德 教垂萬世,繼堯舜禹湯文武作之師 (懸于大成殿)

道若江河,隨地可成洙泗 圣如日月,普天皆有春秋 (懸于大成門)

吾道南來,原是濂溪一脈 大江東去,無非湘水余波 (懸于文廟廡廊)

不為子路何由見 非是文公清退之 (懸于文廟廡廊)

業精干勤,漫貪嬉戲思鴻鵠 學以致用,莫把聰明付蠹蟲 (懸于教學齋)

陟此峰顛,看湖浪湘波,總是源頭活水 拜茲堂上,仰賢關圣域,無非心地嚴師 (懸于講堂側門)

教同化雨綿綿遠 泉似文瀾汩汩來 (懸于百泉軒)

學憶宋張綿圣脈 書傳虞夏刻螭虬 (懸于百泉軒)

金聲玉振 虎躍龍騰 (懸于成德堂)

胸懷子美千間廈 氣壓元龍百尺樓 (懸于時務軒)

放鶴去尋三島客 任人來看四時花 (懸于吹香亭)

(唐末至元代)

岳麓山自古就是文化名山。西晉以前為道士活動地,曾建有萬壽宮、崇真觀等。西晉武帝泰始四年(268 年)麓山寺創立,仍保存完好。東晉陶侃曾建杉庵讀書于此。六朝建道林寺。唐代馬燧建“道林精舍”。唐末五代智璇等二僧為“思儒者之道”,在麓山寺下,“割地建屋”,建起了“以居士類”的學舍,岳麓書院就是在智辦學的基礎上“因襲增拓”而誕生的。

岳麓書院

北宋開寶九年(公元976年),潭州太守朱洞在原僧人辦學的遺址上,即岳麓山下的抱黃洞附近正式建立起了岳麓書院。北宋大中祥符(1008-1017)年間,岳麓書院進入了北宋的鼎盛時期。大中祥符八年(公元1015年),宋真宗親自召見山長周式,對周式興學頗為嘉許,親書“岳麓書院”匾額。書院所存明代“岳麓書院”刻石,便是當年宋真宗的手跡。在周式執掌下,岳麓書院的從學人數和院舍規模都有很大發展,遂成為天下四大書院之一。關于“四大書院”有多種說法,但唯有岳麓為諸家共推,反映了古之學者對岳麓的推崇。

兩宋之交,岳麓書院遭戰火洗劫,乾道元年(1165年)湖南安撫使知潭州劉珙重建岳麓書院。他還延聘著名理學家張栻主教岳麓,更加強了岳麓書院在南宋教育和學術上的地位。張栻主教期間,以反對科舉利祿之學、培養傳道濟民的人才為辦學的指導思想,培養出了一批如吳獵、趙方、游九言、陳琦等經世之才的優秀學生。乾道三年(公元1167年),朱熹來訪,與張栻論學,舉行了歷史上有名的“朱張會講”。前來聽講者絡繹不絕,,時人描繪“一時輿馬之眾,飲池水立涸”。這次會講,也推動了宋代理學和中國古代哲學的發展,所以不僅是長沙,也是中國古代文化史上的一件盛事。朱張會講之后,岳麓書院名聲更加遠播,元代理學家吳澄在《重建岳麓書院記》中說:“自此之后,岳麓之為岳麓,非前之岳麓矣!”紹熙五年(1194年),在岳麓會講27年之后,朱熹任湖南安撫使,再次來到潭州,重整岳麓書院,頒行《朱子書院教條》。經過他的整治,岳麓書院再次進入到繁盛時期。

1275年元兵攻破長沙,岳麓書院被付之一炬。岳麓書院幾百學生參與戰斗,城破后大多自殺殉國。元統治者統一全國后,極力推動書院的恢復和發展,潭州學正劉必大主持重建岳麓書院,僅廢10余年的岳麓書院又開始恢復生機。1314年(延元年)郡別駕劉安仁再次主持大修。元末戰亂再起,岳麓書院又于1368年(至正十八年)毀于戰火。

(明代)

明初,朱元璋奉行“治國以教化為先,教化以學校為本”的政策。重視地方官學的復興,而不倡導書院教育。全國書院頹廢,岳麓書院也因此沉寂了百余年。成化(1465-1487)年間,書院開始逐漸恢復。1432年(宣德七年),由民間集資促成岳麓書院最早的一次修復。1469年(成化五年),長沙知府錢澎再次興復書院,但不久又廢。1494年(弘治七年)長沙府通判陳鋼終于使岳麓書院基本恢復舊貌。自明宣德始,經地方官員陳鋼、楊茂元、王韜、吳世忠等多次修復擴建,岳麓書院主體建筑第一次集中在中軸線上,主軸線前延至湘江西岸,后延至岳麓山巔,配以亭臺牌坊,于軸線一側建立文廟,形成了書院歷史上亭臺相濟、樓閣相望、山水相融的壯麗景觀。書院的講學、藏書、祭祀三大功能得到了全面的恢復和發展,奠定了現存建筑基本格局。

1507年(正德二年),陽明心學一代宗師王守仁來岳麓講學。王守仁及其弟子在岳麓書院的講學是繼南宋湖湘學派之后,岳麓書院的又一次重要學派活動,導致了岳麓書院又一個學術繁榮期的到來。

1643年(崇禎十六年),張獻忠部隊進攻長沙,與明朝官軍進行激戰,書院在混戰中被毀。

(清代)

清初朝廷對書院采取抑制政策。1652年(順治九年)曾調令:“各提官督率教官、生儒,務將平日所習經 書義理,著實講求,躬行實踐。不許別創書院,群聚徒黨,及號召地方游食無行之徒,實談廢業。”然已經實行了數百年的書院制度,具有深刻的社會影響,修復書院的呼聲日趨強烈。就在順治帝詔令各地“不許別創書院”的當年,湖南巡撫彭禹峰就聘請長沙府攸縣縣學生劉自主持岳麓教事,并未受到處罰。

清末民初時期的岳麓書院

隨著統治的日益鞏固,順治末年對書院的抑制政策開始松弛,康熙、雍正年間進而實行支持和鼓勵政策。1668年(康熙七年),巡撫周召南下令重建岳麓書院,基本恢復了原有規模。1674年(康熙十三年),吳三桂發動三藩叛亂,攻克長沙,剛剛修好了才4年的岳麓書院即興即毀。1684年(康熙二十三年)巡撫丁思孔又重建岳麓,置膏火田數百畝,并兩具疏章,請求御書匾額。1687年(康熙二十六年)春,康熙帝御書“學達性天”匾額。1744年(乾隆九年),乾隆帝又賜御書“道南正脈”于岳麓,岳麓書院在全國的重要地位再次獲得肯定。乾隆后期至嘉慶、道光年間,書院的建設進一步發展。期間羅典、歐陽厚均各主院27年,創建和恢復書院古跡數十處。1833年(道光十三年)巡撫吳榮光仿學海堂制,在此創設湘水校經堂,首開湖南書院教學改革之風。1852年(咸豐二年),太平天國軍進攻長沙,岳麓書院受到戰火毀壞,史稱“書院毀半”,隨后院長丁善慶率諸生捐資又逐次修復。1868年(同治七年)巡撫劉昆主持進行了一次大規模修建。清末,岳麓順應歷史潮流,設譯學、算學等科,增置時務和西學圖書,進行了教學改革。

(清末至今)

清末實施新政,廢書院而興學堂,“岳麓書院”于清朝光緒二十九年(1903年)被湖南巡撫趙爾巽奏廢為湖南高等學堂(1897年長沙時務學堂創立,1899年改為求實書院,1902年改為湖南省城大學堂,1903年與岳麓書院合并組建湖南高等學堂)。1912年,湖南高等學堂奉令停辦,工科學生按志愿送到湖南高等工業學校和湖南高等師范學校繼續學習。同年,湖南高等師范學校奉命遷入。民國四年十二月《湖南高等師范學校志·建制第二》載:“湖南高等師范學校即故岳麓書院。”(第2頁)。1917年,湖南高等師范學校奉令停辦,并入武昌國立師范學校,同年,湖南公立工業專門學校遷入,接收了前湖南高師的全部校產和一部分教師。1926年湖南工業、商業、法政三個專門學校合并,正式成立省立湖南大學,仍以岳麓書院為一院,新建校舍為二院。1937年,省立湖南大學被國民政府教育部確立為國立湖南大學。

朱熹畫像

1938年4月,日本戰機轟炸湖南大學校園,岳麓書院部分建筑被毀。1941年4月日機再次轟炸湖南大學,岳麓書院御書樓、半學齋、靜一齋等處均中彈倒塌,文廟大成殿及孔子像被炸毀。抗日戰爭勝利后,岳麓書院部分建筑被修復。

1953年全國院系調整,湖南大學被撤消。在湖南大學舊址上,以原湖南大學土木系和基礎教育部為基礎,合并其他一些大學的相關院系,組建中南土木建筑學院。1958年中南土木建筑學院擴充后更名湖南工學院,1959年,國務院正式批準湖南工學院恢復為湖南大學,增設文、理科,設十二個系,重新確定文、理、工綜合性大學發展模式。

1981年,岳麓書院開始大規模修復工程,1986年10月,在歷經5年大修后,岳麓書院正式對外開放參觀。湖南大學先后在此成立文化研究所和下屬學院(名即為岳麓書院),招收歷史、哲學等專業本科、碩士和博士生。