《媽媽我想你》唱哭,《媽媽我想你》原唱

歡迎關注「英都鄉訊」微信公眾號:ydxx2013。

作者:廖榕光

一、夢里慈親

我對當下時興的許多洋節日,有些是頗有微詞的,唯獨對母親節的流行深表贊同。中華民族一向把“母親”一詞等同于偉大和崇高,母親在我們心中永遠是神圣的。今天又是母親節,白天看到許多年青的男男女女忙著給母親送康乃馨,送紅包,種種的慰問充滿溫馨。于是,多年未了的心愿似潮水一樣涌上心頭,提筆伏案,寫悼念媽媽的文章。

我的媽媽洪德成是1944年7月19日(農歷甲申年五月廿九日)逝世的。當時,我的實足年齡只有3周歲又8個月。因此,在我幼小的心靈中,媽媽是一個非常朦朧的印象。

聽爸爸說,媽媽最喜歡月季花。媽媽逝世后,爸爸把她的照片粘在一盆絲綢做的人造月季花叢中的綠葉上。我從懂事起,常常在夜晚憑借一盞豆大的花生油燈火對著月季花叢中媽媽的照片發呆。面對她那深邃的眼睛,我感覺到她一直在安詳地凝望著我。就是在這種謐靜而微妙的氛圍中,我的腦海漸漸浮出了母親朦朧的印象。她甚至多次在神話般的縹緲間出現在我的夢里。

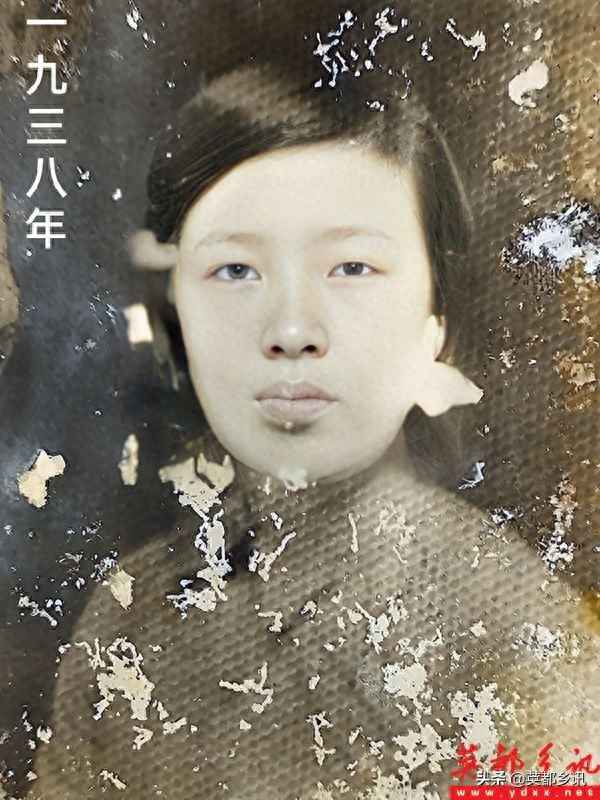

(月季花叢中的媽媽)

貼在花叢中的媽媽照片,是媽媽和爸爸結婚以后,在南安縣政府檔案科上班時照的。這可能是用于貼證件的二吋相片。此外,媽媽還遺下2張照片。一張是她在泉州培英女中讀書的學生照,圖像嚴重模糊,應該是照于夏秋季節,穿著的學生裝是白色短袖襯衫、黑色短裙。另一張是1937年10月,媽媽帶領翁山小學抗敵宣傳隊到南安縣城(溪美)宣傳抗日,表演街頭劇《一片愛國心》后在中山公園的團隊留影(中山公園在今溪美堂旁邊,美林橋頭的紅綠燈一帶)。這張照片證實了許多老前輩曾經對我說的:你媽媽身高足足有一米七。

媽媽還遺下她在培英女中念書時的書法和圖畫作品,都是在學校的作業。我印象最深的是一幅鉛筆畫《鴕鳥》和一幅工筆水彩畫《桃李爭春》。十幾張字畫全在文化大革命中失落。

聽許多長輩說,媽媽寫得一手大字,她的字是越大越好看,完全是顏楷骨氣,完全沒有女流的纖弱之風。1956年農業高級合作化時,老農民洪本移告訴我,東前農業生產合作社那部水車的大字是你媽媽寫的,水車上那副對聯也是你媽媽做的。

爸爸也曾對我說:“你媽媽寫得一手大字,她寫的大字比我好看多了。她還會做對聯,這點我不如她”。

洪本移說的那副水車上的對聯是:

浥注任能勝傾刻里波盈畎畝洵是作霖大器

逥環流不竭霎時間水滿田疇堪稱濟旱良材

在中華大地五花八門的行業聯、工具聯當中,此副為抗旱農具水車撰寫的對聯應該是絕無僅有的。

我就是通過媽媽留下的幾張照片和字畫及其背后的故事,在腦海中形成一個不平凡的偉大母親形象。隨著歲月的積淀,對她的思念歷久彌深。

2008年,一首抗震歌曲《媽媽我想你》風靡全國,至今依然廣泛傳唱不衰。每當我聽到《媽媽我想你》這首歌,我都會隨歌曲旋律深深陷入懷念媽媽的思緒而不能自拔。在一次K歌時竟然帶哭吟唱這些詞句而淚滿腮幫:

我第一次睜開眼睛看見的是你,

我第一次哭泣為我擦干的是你,

我第一次跌倒時攙扶的是你,

我第一次喊媽媽呀最開心的是你。……

二、德成行狀

1908年(清光緒三十四年)農歷戊申歲十月三十,洪德成誕生在馬來亞吉打州農村的一個華僑家庭。父親洪章平,是南安英都洪氏家族中西軒二房英亭家族的裔孫。英亭始祖洪奕道,有良田許多,家資豐厚,他濟貧困,建宗祠,乾隆朝榮膺“鄉飲大賓”,赴過南安縣署的鄉飲宴,知縣賜匾“年高德邵”榮歸。但到了洪章平這一輩,時已清末,早已是家道中落,生計日艱,于是跟隨出洋過番的人群到馬來亞吉打州墾荒謀生。娶妻謝套,也是華人,安溪縣厚垵謝家望族的后裔。夫妻倆在吉打州篳路藍縷,生育二女,長曰洪錢,次曰杜頂。“杜頂”是乳名,因她生來就長得個子大又靈活,洪章平說這個女兒很特別,簡直像“杜頂”,就作為乳名叫上了。據說“杜頂”是水中的一種小動物,叫什么學名農民不懂。但由于環境變化,這種叫“杜頂”的水中小動物早已絕跡,現在無從稽考了。

1918年,十歲的洪杜頂進了一所華人公會創辦的私塾讀書。洪章平覺得這二丫頭身上有一股聰明的靈氣,愛如掌上明珠,把傳宗接代的期望寄托在這個寶貝女兒身上。

1921年,讀了三年私塾的洪杜頂,轉入一家華人開辦的小學繼續攻書。執教的老師覺得杜頂這個名字莫名其妙,把它雅化寫成“圖等”。在學二年多,老師發現洪圖等各科考試成績都超過班上男生,對洪章平說,此女不凡,最好讓她回國接受更好的教育,他日前程無量。

1924年,洪章平變賣家產回老家英亭,購置一些田產以養家,又經英都會介紹,送洪圖等到泉州培英女子中學(培英女中)深造。培英女中的前身是英國會在泉州創辦的泉州培英女子學校(培英女校)。1921年,中國人接管了這所學校,改名泉州培英女子中學,校長是畢業于南京金陵女子大學的文學士王淑禧女士,她手下擁有一支素質很好的教師隊伍。報名時洪圖等把自己的名字洪圖等改為洪秀華。

(穿著培英女中校服的洪德成)

1927年,洪秀華在泉州培英女中畢業。正考慮在泉州選擇就業時,畢業于福建官立法政學堂的堂叔洪汝復回英都創辦翁山僑立學校,規模宏大的新校舍正在建設中。洪汝復早就聽說堂兄洪章平有個女兒洪圖等是培英女中的高材生,又是有名的“查某工”(有男子氣概的女人)。他怕人才流失,許愿在英亭先建一所翁山僑立學校的分校,讓洪圖等執教。果然用二個多月時間突擊建起簡易校舍3間,還辟有面積3畝的足球運動場(當時農民俗稱為“腳球埔”)。這是英都歷史上第一個足球場。

1927年,洪秀華受聘在英亭任教,實行復式教育,一人教授2個年級。就近吸收英亭、二房二、下樓、大園前、極官、刣馬寨等自然村的子弟入學,短短3年時間培養了20多名學生,這些學生都很優秀,其中有后來參加南師鬧的地下黨老同志洪耀來,參加閩中地下革命組織后來編為中國人民解放軍晉江軍分區南安武裝常備隊擔任文化教員的洪培青,人民教師洪海怣、著名老中醫洪艮土、雅加達愛國華僑洪金鑾等。

1932年冬末,翁山僑立學校校園建筑工程全面竣工,英亭分校正式關閉,洪秀華和她的學生全部并入翁山僑立學校總校。

(翁山僑立學校校園)

其間,洪秀華的父親洪章平、母親謝套相繼辭世,姐姐洪錢已出嫁安溪縣坂頂鄉豎山邊。洪秀華含淚殯葬父母,秉承父志擔當起接續宗祧的重任,矢志招夫婿以延香火,改名德成。洪德成認二房二村的印尼僑眷黃疼老大娘為“契母”。黃疼視德成勝似己出,食同餐,睡同榻,休戚與共。

(黃疼奶奶)

洪德成因在培英女中受過全面的素質教育,她會彈風琴,會畫畫,除了教國文課外,還教音樂和美術課。她經常策劃組織周末師生游藝聯歡活動,豐富和活躍了校園的文化生活。

1937年7月7日,爆發“盧溝橋事變”,日本發動了全面的侵華戰爭,翁山僑立學校的外匯支持完全斷絕,改為私立南安縣翁山小學。在那國家民族生死存亡的危急之秋,洪德成和翁山小學的青年教師一起,組織抗敵救亡宣傳隊,克服資金道具種種困難,因陋就簡排演抗戰歌曲,創作適宜下鄉宣傳的街頭劇,下鄉宣傳抗戰,不但在英都范圍內演出,還到大宇墟、象運墟以及東田的湯井等地宣傳,募資抗日。

1937年10月10日,洪德成率領翁山小學的抗敵救亡宣傳隊,帶著他們創作的街頭劇《一片愛國心》到南安縣城溪美鎮上街宣傳演出,募資抗日。

1938年秋,經翁山小學教師張碧筠女士介紹,洪德成與廖明炎在南安溪美結婚。廖明炎籍貫長汀縣,在南安縣政府檔案科供職。這樁婚姻從1936年開始議事,雙方均已表同意,但廖明炎以自己是長房獨孫不能入贅他姓,經過二年的洽談,終于在承接宗祧的重要事項達成協議,約定廖明炎以女婿身份承擔洪章平房祧的義務,生育長男應姓廖,之后所生男子全部姓洪。這樁曠日持久的議婚過程,經歷了南安縣治從豐州遷到溪美。

(廖明炎)

1939年春,洪德成辭去翁山小學教師的職務,到溪美的南安縣政府檔案科任管卷員。

1940年,洪德成生一男,取名文龍,表字榕光。

1944年農歷正月,洪德成生一女,取名寬娜。

1944年農歷四月,洪德成感到精神疲憊,強打精神上班,形容消瘦。在溪美經中西醫師治療,未見好轉,五月上旬回娘家英都問診中醫,回天乏術,于農歷五月廿九日抱憾辭世,終年35歲。墓葬民山村占美山(今英都中學對面),后改葬英東村山兜五墓與夫廖明炎合葬。

三、彤管揚芬

因為我的父親也早逝,他還來不及完整地告訴我媽媽的生平就匆匆歸去。我應該衷心感謝我的外婆黃疼奶奶,還有點金周甘老大娘、西莊美王宙老大娘、下樓黃桂枝老大娘、豐州鎮山仔后蘇鐲老大娘、樹腳洪育賢先生、英都醫院洪艮土先生、大園前洪本移先生、印尼華僑洪新火先生等人的深情回憶,他(她)們分別為我講述媽媽在不同時期的經歷及其感人的故事,使我能夠完整地整理成媽媽的生平行狀。我憑著他(她)們繪聲繪色的講述,仿佛身歷了母親生前活動的許多精彩場合。

西莊美王宙老大娘告訴我,你媽媽在泉州讀中學時,有一次假期回家看望父母親,她穿著白色短袖襯衫、黑色短裙,鄉里人都來圍觀。她看到父親章平在番薯地里鋤草,立即脫掉鞋襪下地幫忙,圍觀的人群又跟到地里去看。章平得意地說,大番客小姐回唐山也沒這么熱鬧啊!這女兒有出息,我指望她接房祧大梁呢。

媽媽的學生洪海怣告訴我說,你媽媽會彈風琴,會唱歌跳舞,別以為她是個活潑女子,她一上講臺頓時全班寂靜,鴉雀無聲。我有一次和同桌在上課時為瑣事吵了兩句,每人各被打了3下掌心。她下手夠狠的,發起威來簡直是一只“虎母”。

黃桂枝老大娘介紹說,你媽媽是穿著旗袍的新時代女性,但她和鄉里的紳士名流出入公眾場合,參與社交活動,真真正正是一個“查某工”。她還會寫祭文,主持舊式葬禮。我的翁爹洪霖成是私塾先生,他一生寫過許多祭文,但他很喜歡你媽媽寫的祭文,說是自成一格。

(洪德成攝于1937年)

洪育賢老先生回憶1937年10月10日和我媽媽一起去溪美街頭表演宣傳抗日的情景。他說,翁山小學抗敵救亡宣傳隊共有10人,到溪美宣傳演出有8人,那天大清晨從英都步行出發,到了珠淵搭乘“日渡”(一種有定期班次的水上交通)從水路到南安縣城,共在溪美街頭演出3場。第一場先趕到“炭埔”演出,“炭埔”就是縣城的薪炭交易市場,上午農民挑著柴炭來這里出賣,交易的人很多,這場演出非常成功,效果很好,許多人踴躍捐款。接著又先后到縣政府門口的操場和中山公園演出。宣傳隊成員都是風華正茂的熱血青年。在中山公園最后一場演出結束后,不知誰建議合影留念。在等待攝影師到來之際,大家在公園的中正紀念亭前憑欄北望,眼前是滾滾東逝的西溪水,對岸是美林鄉郁郁蔥蔥的甘蔗林。面對大好河山,洪德成脫口低聲吟唱起岳飛的《滿江紅》,一會兒大家都接著唱起來了:“……待望眼,仰天長嘯,壯懷激烈。……待從頭收拾舊山河,朝天闕!”一曲歌罷,媽媽回頭對大家說,神州大地已經多處淪陷,有消息說日寇逼近福州。萬一有一天南安淪陷,大家少不得都要投筆從戎,共赴國難啊!

(左三:洪育賢,右二:洪德成)

洪育賢先生回憶,當日演出的節目有抗日救亡歌曲《義勇軍進行曲》《大刀進行曲(29軍大刀隊之歌)》等,還有街頭劇《東北好地方》《放下你的鞭子》《一片愛國心》。這些節目憤怒控訴日寇侵華暴行,歌頌中華民族在強敵面前不屈不撓的偉大抗爭精神。其中《一片愛國心》是洪德成創作的劇目,講一位在淪陷區負傷逃脫的工人,流落到閩南小鎮,他在街頭向人們控訴日寇的血腥暴行,訴說前方抗戰將士缺衣少藥的艱難作戰情景。這個節目是每次演出的壓軸戲。劇情的最后是這位工人跪地向觀眾呼吁:“同胞們,前方將士在流血捐軀,我們應該克盡己責,節衣縮食,支援抗戰……”。每演到這里,演員們都聲淚俱下,場景非常感人,現場觀眾紛紛捐款。這些通過演出募捐的錢款,由學校繳交政府。以上是洪育賢先生在1959年詳細回憶向我講述的。

南安沒有淪陷,但媽媽卻沒能看到抗戰勝利時溪美縣城3天3夜的狂歡情景,抱憾撒手人寰。

和我母親相依為命幾乎朝夕相處十七年之久的黃疼老奶奶,我隨母親的契拜認她為外婆。她一直活到97歲,是為我講述媽媽生平最多細節的一位長者。我媽媽乳名“杜頂”的由來就是她講給我聽的,我一直想知道這種名字古怪的水中小精靈長啥模樣,可惜它早已絕跡。

媽媽辦事有決斷,深得黃疼賞識。這也是他們并非親生卻勝似親生關系的原因,她們凡事可以推心置腹,共同探討。媽媽芳年早逝是黃疼一生中受到的最沉重的一次精神打擊。媽媽逝世后的一個多月里,她天天哭,眼睛哭壞了,終成眼疾。記得媽媽逝世后的第一個清明節,黃疼奶奶帶我去給媽媽掃墓。她坐在墳前抱著墓碑大哭,悲痛的哀思如江河決堤之洪水奔涌,一哭就是大半個小時,哭詞中有一段我終身難忘:“想起當初時咱同床睏,同被甲(蓋),好歹代志同煩惱,同撇北(“撇北”為操心之意)。今旦汝在這搭給日曝,給雨渥(淋),汝共天地同久遠,留我一人無處說長短!”撕心裂肺的哭聲,把遠近墓鄰上墳的旁人都深深感動了,紛紛過來解勸,眾人說好說歹才把她止住大哭,在一旁垂淚的爸爸只好急忙燒紙攙扶她離開冢山。這一幕我至今仍然歷歷在目,記憶殊深。

媽媽逝世出殯時,她生前在翁山小學教書的同事聯名送來一軸黑布挽幛。出殯當日下著雨,黃疼奶奶把布上貼的白紙揭了下來交給我爸爸。爸爸說,上面的悼詞是:彤管揚芬。

把我媽媽稱為手握紅色筆桿的古代女史,是多年朝夕共處的同事痛悼摯友之由衷挽詞,難免有些過譽。但媽媽在短暫的一生中以其獨特文采迸發出閃亮的生命火花,被稱為飲譽一方的才女應是當之無愧。

媽媽是個普通的百姓,在她逝世77年之后的今天寫紀念她的文章,并非為了褒彰贊美,并非為了宣傳弘揚。我的身上流淌著媽媽的血液,我延續著她的生命,我有責任把關于她的生平事跡搜集起來,傳承下去。她平凡的一生并無功業可記,但她在短暫的生命中所表現的人格品德和責任擔當,足以垂示后昆。

2021年5月9日母親節之夜草稿

5月15日修改定稿

【特別提示:本文是榕光老師的原創作品,如蒙轉載或引用務必注明作者及出處】