頤和園的詳細資料-頤和園的詳細資料和背景

概覽

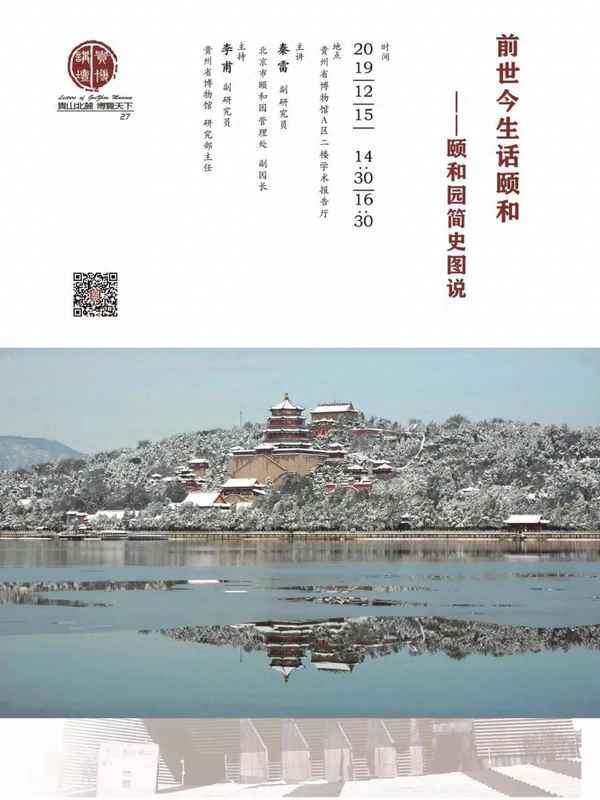

為配合《御苑風華——頤和園文物精選展》開展,邀請了北京市頤和園管理處副園長、頤和園學會理事長、副研究館員秦雷主講頤和園建園270余年的歷史變遷、文化內涵及非凡的造園藝術,闡述頤和園近年來在文物保護管理等方面的成就。本期貴博講壇由貴州省博物館研究部主任李甫主持。

演講

北京市頤和園管理處副園長、頤和園學會理事長、副研究館員秦雷

首先感謝貴州省博物館對本次展覽的支持,其次感謝各位聽眾對本講座的支持。今天上午,《御苑風華——頤和園文物精選展》在貴州省博物館開展。現在,我借此機會向大家做一個交流、分享。

頤和園原名清漪園,始建于清朝乾隆十五年(1750),在1860年的第二次戰爭中被英法聯軍焚毀,1886年重建,1888年正式更名為“頤和園”,是慈禧太后的長居之地和晚清中國的政治中心。頤和園面積300.8公頃,主要由萬壽山和昆明湖組成,古建筑3000多間,是現世規模龐大、保存最為完整的中國古典皇家園林之一,館藏可移動文物近4萬件,幾乎全部是宮廷舊藏。可以說,頤和園是一座歷史、文化和藝術的殿堂。

一、清漪園之前

頤和園位于北京西北郊地區,自然風光秀麗,人文歷史悠久。從遼金時開始,隨著環境的開發,吸引了大量的金人來此聚居。

金貞元元年(1153),金代第一朝皇帝完顏亮在附近修建行宮。元代著名宰相耶律楚材及其家族的墓地修建在甕山東南,即今日頤和園內耶律楚材祠及耶律鑄墓所在地。

明代,甕山人家傍山、小具池亭、糙槔鋤犁、咸置垣下,酷似江南風景。聚居在西湖北岸的甕山人家,約有百余戶,大多為江南遷京的農人,種植大片水田,呈現出一派自然、恬淡、淳樸的村野風情。經過元明兩代的不斷修葺,湖泊一帶出現10處著名的景色和10座著名的寺廟,成為聲名遠播的游覽勝地。

甕山泊水脈主要源于玉泉山及西山一帶的泉水,金代章宗時曾形象地將趵突的泉水與匯聚的湖泊厘定為燕京八景中的“玉泉垂虹”。元滅金后定都北京,以金朝的大寧宮為中心,建成了規模宏偉的大都城。為解決城中水源,將甕山泊西的玉泉山泉水開鑿金水河為皇家專用的供水系統。大都從江南運物資均要通過漕運,元朝著名科學家、時任督水監郭守敬的倡導下,經過周密的地形測量,完成了修白浮堰鑿通惠河的水利工程。惠河工程根據郭守敬的計劃,從昌平引來白浮泉水,通過修建白浮堰攔匯沿途渚水,流注甕山泊。再從通惠河下游渠道將水導入高梁河上源,然后流進都城,往南匯入大運河,徹底解決了江南至北京的漕運交通。

文昌閣的北側有耶律楚材祠和耶律鑄的墓地。耶律楚材做過元朝的宰相,是歷史名臣,死后按其遺愿遷葬在“玉泉東甕山之陽”。乾隆修造清漪園時,將墓地圈入了園內,重新為耶律楚材修建祠堂,塑造金身。1998年,在耶律楚材祠的東南又挖掘出耶律楚材次子耶律鑄及其妻妾的墓葬,確定了此處為耶律楚材家族的墓地,此考古發現對研究頤和園的歷史及園林的建立有重大意義。

頤和園萬壽山的山體在金、元時期因山麓魁大,凹秀似甕形被稱名甕山。又一說法,見于古代筆記:有一老父在鑿山時掘到一個石甕,大于常甕許多倍,甕上雕鑿著怪異的花紋,甕中藏著數十件物品。老父拿走了甕中的所有東西,而把甕放在山的西面,立下讖語說“石甕徙,貧帝里” (孫承澤《春明夢余錄》)。明代嘉靖年間甕果然不知去向,物力也漸耗而貧,而傳說中能預知天下的神奇石甕,成為甕山山名的發源之一。

明代的西湖,經過歷代勞動人民的辛勤耕耘,環境更加美麗,環湖修筑許多寺廟,并出現“泉液流珠”、“湖水鋪玉”、“平沙落雁”、“淺澗立鷗”、“葭白搖風”、“蓮紅墜雨”、“秋波澄碧”、“月浪流光”、“洞積春云”、“碧翻曉照”10處極具詩情畫意的景色。

每年春四月,草綠柳青,踏郊游賞西湖景成為京城百姓生活中一項不可缺少的民俗活動。“西湖景”被譽為“壯觀神州第一”,成為北京西北部著名的游覽勝地。

“春明落日水拖藍,天影樓臺上下涵,十里青山行畫里,雙飛百鳥似江南。”畫家文征明的詩語是此處風景的最好寫照。

由于西湖景色優美,逐漸變成統治者游玩享樂的場所。明宣宗朱瞻基在玉泉山下修建望湖亭以觀賞西湖風景,明武宗朱厚照在西湖邊修筑釣臺。

明萬歷十六年(1588),神宗朱翊鈞從十三陵祭陵回鑾,臨幸西山, 登龍舟順西湖而下, 先期派人關閉下流水閘,使水與岸平。一時間,西湖白波淼蕩,一望十里,非常壯觀。與“西湖十景”同時駢麗的還有“西湖十寺”人文景觀,十座寺廟中尤以玉泉山腳下的功德寺和甕山上的圓靜寺最負盛名。

功德寺創立于元文宗天歷二年(1329),在西湖西北岸,初建時名“大承天護圣寺”,是元明兩代兼有行宮性質的寺廟園林。廟宇規模宏偉,建筑華麗,被稱為“西湖寺”。

圓靜寺始建于明朝中葉,聳立于甕山中部的山峰上(今排云殿位置),雖然沒有皇家行宮的奢華宏麗,但其踞山面湖的氣勢和絕妙的觀景方位被后來的園林造景所借鑒。

乾隆早期,甕山圓靜寺內住著一位出名的僧人無方,他能書善畫,交友高雅,曾與清朝著名的大畫家鄭板橋詩文唱和,親密無間。鄭板橋到圓靜寺探望無方,留下了“一見空塵俗,相思已十年”的詩句。

“西湖十景”與“西湖十寺”,是清漪園歷史上園林草創的萌芽。

二、清漪園時期

1、乾隆修建清漪園的原因

(1)國力強盛

清漪園出現在中國封建社會最后一個繁榮時期,史稱“乾隆盛世”。時年,在北京西北郊有5座大型皇家園林:暢春園、圓明園、玉泉山靜明園、香山靜宜園、萬壽山清漪園,史稱“三山五園”。清漪園是“三山五園” 中最后建造的一座,是中國最后一個封建皇朝傾心建造的最后一座皇家園林。

(2)地形優勢

甕山、西湖地區湖山相依,地勢開敞,可以完全按照設計者的意圖加以規劃建設,自始至終一氣呵成。而且西湖從元明以來已是西郊的一處風景名勝,勞動人民不斷在湖邊開發稻田,種植菱荷,使這一帶的風光有如江南,有神似杭州西湖的地貌環境。不少的官僚、權貴乃至最高統治者也傾心這里的優美風光,紛紛在此修建行宮、亭榭和廟宇、墳塋。明朝時,北京士民已有了春夏游湖的習俗,當時的文人稱贊這里的景色道:“環湖十里,荷蒲菱芡,與夫沙禽水鳥,出沒于天光水影中,可稱絕勝”。

(3)興修水利

隨著西郊諸園的大規模擴建和增建,園林及漕運、農田灌溉用水已顯不足。乾隆十四年(1749)冬的農閑時節,乾隆調集上萬民工對西湖水系進行了為期兩個月的大規模整治,拓湖、浚流、蓄水、設閘,使西湖面積增加了三倍,深度增加了兩倍,不僅保證了周邊園林和農田灌溉用水的需要,也成為北京城區的用水源頭。整治后的西湖成為北京歷史上第一座具有人工水庫功能的湖泊。

(4)為母祝壽

乾隆十六年(1751)適逢皇太后鈕祜祿氏60整壽,一向標榜“以孝治天下”的弘歷于乾隆十五年特選擇甕山圓靜寺舊址興建大型佛寺“大報恩延壽寺” 為母祝壽,并將甕山改稱萬壽山。與佛寺建設的同時,萬壽山南麓一帶的廳、堂、亭、榭、廊、橋等園林建筑已相繼作出設計和工程估算,陸續破土動工。

2、清漪園的輝煌和毀滅

(1)規模

乾隆二十九年(1764)清漪園完工,用銀四百八十九萬七千三百七十二兩三錢四分六厘,僅為建筑工程工料花銷之一部分。

清漪園建成后,經乾隆、嘉慶、道光、咸豐四朝皇帝御臨,據中國第一歷史檔案館藏清宮《起居注》、《奏案檔》記載:乾隆皇帝到過清漪園132次,留下1500余首詠園林風景的詩文。嘉慶皇帝入園265次。道光皇帝入園142次。咸豐皇帝入園41次。

此時的清漪園僅為御苑,皇帝從未在園中居住。《清高宗御制詩》中有“何處燕山最暢情,無雙風月屬昆明”句,說明清漪園是乾隆皇帝在北京西北郊“三山五園” 皇家園林中得意的壓卷之作。

(2)藝術成就

清漪園是在自然的山水框架里,一次性規劃、一次性連續12年不間斷施工,立足于一個大園子的結構,用高閣、長廊、長堤、大島、長橋一些大尺度并具有很高造景觀賞性的園林建筑物,結構成氣魄宏偉、色彩濃麗、金碧輝映,處處刻意突出皇家氣派的宮苑,并以此在“三山五園”中獨樹一幟。

充分利用昆明湖和萬壽山南部形成的開闊景界,于前山中央部位營構起宏麗壯觀的建筑群,并于沿湖一帶點綴以長廊、高閣、大島、長橋,形成前山前湖大山大水,樓閣巍峨的輻射景觀,同時利用后山坡緩林幽、后河狹窄曲折的特點,在后山中央部位建筑佛寺,并因地制宜,壘石造峽,分建園中之園,形成了后山后湖小山小水、寧靜幽雅的內斂景觀,從而使清漪園呈現出前山前湖氣魄大,御園氣質重;后山后湖意境深,山林意味濃的獨特風格。

在造園藝術上巧于因借清漪園因襲了傳統的帝王園林造園風格,如仿漢武帝太液池中的三仙山,于昆明湖筑三大島,園內東建文昌閣供文昌帝君,西造宿云檐奉關圣帝君,典型地體現了東西文武,文武輔弼的帝王思想。同時吸取了各地私家園林之精華,如佛香閣取法杭州六和塔,惠山園取法無錫寄暢園,西堤六橋取法西湖之蘇堤六橋,香巖宗印之閣取法西藏三摩耶廟等。這些因襲仿借之處,不是簡單的抄襲復制,而是度其勢、有其意,又不舍己之所長,以所仿景物之神髓與清漪園具體條件相結合,重其神肖而不求形似,從而使清漪園成為集中國傳統造園藝術之大成的皇家園林。

在造園設計上體現了可貴的整體精神和總攬全局的思想。清漪園以綿延起伏的西山為遠景,以靜明園、圓明園、暢春園、靜宜園為借景,昆明湖沿岸不設宮墻以將園外的田疇、村舍、園林納入自身的景觀體系中,園內園外渾然一體,從而構成了一個以“三山五園”為主體的和諧統一的園林組群。

(3)功能

清漪園的的功能主要有政余游豫、祀神禮佛、水獵觀稼和萬壽慶典四種。

(4)被毀

咸豐十年(1860)10月6日,英法聯軍抵達海淀;7日搶掠清漪園陳設;19日開始焚園。清漪園陳設被毀掠一空,建筑大部分被燒毀。百年心血毀于一旦,一代名園灰飛煙滅,剩下的只是禿山涸水,斷壁殘垣。

三、頤和園時期

1、頤和園的重生

1861年,遭受戰爭失敗和御苑被焚巨大羞辱的咸豐皇帝在承德避暑山莊病死,此后,慈禧太后開始登上了晚清政治舞臺。到光緒十二年(1886),已經兩度“垂簾”的慈禧已經52歲,光緒皇帝也到了“親政”的年齡。慈禧晚年安樂的要求與光緒獨立掌權的愿望,共同促成了清漪園的重建。由于此時的清廷內外交困,財力匱乏,遂不惜挪用海軍軍費等款項修園。

1888年3月,光緒發布諭旨,改清漪園舊名為頤和園。頤和園工程持續了十年,1895年由于甲午中日戰爭被迫結束。

2、頤和園的特點和價值

頤和園工程完全繼承了清漪園的山形水系、規劃設計,大部分建筑的選址甚至名稱都未予改動。但由于歷史情勢、國家財力、使用功能以及造園者文化素養的差異,頤和園對清漪園在承襲中也有所改易。

在中國古典皇家園林的顛峰之作——京西“三山五園”被毀滅后,隨著封建帝制的日趨沒落和行將覆滅,傳統的皇家園林已經喪失了其再生的土壤,因此恢復了清漪園最主要和精華部分的頤和園,無疑成為中國古典皇家園林這一形態最后的絕筆。

3、頤和園的功能

清漪園時期,乾隆帝不在園中居住,頤和園作為慈禧太后頤養沖和之所,自光緒十七年起,慈禧開始居住頤和園,幾乎每年夏季都來園居住,慈禧在此生活起居、處理朝政、接待外賓、舉辦慶典和祭祀活動等。

從德和園大戲樓建成的光緒二十一年開始直到光緒三十四年,在這十四年間,慈禧在頤樂殿聽戲達三百余天次。德和園大戲樓成為當時演出京劇劇目最多的皇家戲樓,一大批民間名伶的唱做技藝得到進一步錘煉和規范,對后世京劇流派的形成影響巨大。而且由于慈禧經常賞賜王公大臣在德和園聽戲,流風所及,上行下效,一時京劇成為都中時尚,極大加速了京劇在社會上的流傳播。但就舞臺而論,將德和園稱之為“京劇的搖籃”,也不為過。

4、頤和園的政治地位

頤和園在國家政治、外交、宮廷生活等方面的地位和影響要遠遠超過清漪園。頤和園的產生本身就是晚清歷史進程的反映和結果,在其間發生的事件更是直接影響了中國近代歷史的進程和走向:自1892年起,慈禧太后開始正式入住頤和園,直到其死去的1908年,每年除春節前后數月的大部分時間都在園中居住;1898年戊戌前后,頤和園成為中國各種政治力量激烈角逐的政治中心:光緒在這里分別召見維新派思想家康有為和握有一定兵權的袁世凱等人,詢問變法事宜和尋求支持變法的軍事力量;同時也是慈禧太后等保守勢力醞釀扼殺變法的大本營;見機不妙的部分維新派人士甚至企圖策動袁世凱“圍園殺后”,孤注一擲,最終遭到失敗,光緒也成為玉瀾堂中的囚徒;1902年后,慈禧和光緒在這里設朝聽政、頒發諭旨、接見外賓……頤和園是晚清中國最重要的政治舞臺和外交場所,與中國近代歷史有著不可分割的關聯。

四、從皇家園林到公共園林

1914年至1924年,頤和園作為皇室私產對外開放,游園的僅為少數顯貴,外賓入園要先經過內務府知照頤和園酌開數處景點以示優待。

1924年,馮玉祥發動“北京政變”,將溥儀驅逐出宮,并修改優待條件,不再有清帝移居頤和園的內容。

溥儀出宮后,民國政府組織“清室善后清查委員會”,會同清室辦事處將頤和園各殿宇陳設加封。同時國民軍馮玉祥部接管西郊一帶名勝古跡,對頤和園“僅派員提款,不問園事,園員役概仍其舊”。

1928年7月1日,頤和園被南京國民政府內政部接收管理,結束了為皇家服務的歷史,成為國家公園。但園林管理維持清代的現狀,有名無實。

1937年“七七事變”,頤和園因日軍入園一度停止開放。

1949年后,頤和園真正收歸國有,成為重點管理保護的對象。管理作為公園的首要工作,不斷完善和發展。

1930年,頤和園首次將排云殿、德輝殿、玉華殿、云錦殿、紫霄殿、芳輝殿六處辟為陳列室,保持仁壽殿臨朝聽政及樂壽堂、玉瀾堂帝后居住的原狀。共陳列銅器266件,瓷器440件,玉器272件,琺瑯、雕漆、插屏等364件。另在涵遠堂設圖書館,陳列圖書243部,后移至玉華殿、云錦殿及德輝殿各處。1930年7月10日 頤和園陳列館、圖書館正式售票開放。1949至1951年頤和園管理處管轄包括圓明園、玉泉山、高水湖、養水湖、北塢村及頤和園內外所屬房屋地產。20世紀30年代,頤和園各處房屋開始出租,包括宜蕓館、介壽堂、養云軒、無盡意軒、壽膳房、清華軒等處,民國時期袁克定、張大千、溥心畬等政要、文人都曾租住頤和園。1949年3月清理園內政治環境,通知租用園內房屋居住各戶搬遷出園。在1950年時,1949年以前遺留的園內私人租戶全部遷走。

1914年,頤和園對公眾開放,1928年,正式成為國家的公園。

1949年4月,成立頤和園管理處。

1957年,成為北京市第一批市重點文物保護單位。

1961年,成為第一批全國重點文物保護單位。

1998年,以“世界幾大文明的有力象征”的高度評價,入選《世界遺產保護名錄》,成為世界文化遺產之一。

2007年5月14日頤和園被全國旅游景區質量等級評定委員會批準為首批“國家5A級旅游景區”

1949年,和平解放北平的談判在此處進行。按照與傅作義部簽訂的《關于北平和平解放問題的協議書》規定,雙方派人成立聯合辦事處,于1月29日在景福閣下面的益壽堂召開成立大會。2月1日聯合辦事處在景福閣內召開第二次會議,詳細商討了雙方部隊換防、交接等具體事宜。一系列的政治活動,使景福閣成為北平和平解放的歷史見證和具有特殊意義的紀念場所。1949年3月25日毛澤東在益壽堂設宴招待當時聚集北平的愛國民主人士。

建國后頤和園成為人民的公園,多次舉辦游園會,從1949年后開始,大型活動有勞動節、國慶節、兒童節、建軍節等節日游園會。1960年5月1日,頤和園首次舉行慶祝“五一”國際勞動節游園會,參加者7萬余人,由此開始,頤和園的“五一”游園會成為一種傳統,每年照例舉辦,內容大致相同。

1969年10月1日,為慶祝中華人民共和國建國20周年,頤和園首次舉辦國慶游園會。此外還舉辦過龍舟賽、橫渡昆明湖、亞非乒乓球賽、蘇州街宮市等活動豐富人民生活,多次接待國家總統、國王、總理、首相等外賓。

998年12月2日,聯合國教科文組織將頤和園列入《世界遺產名錄》,并給予如下高度評價:北京的頤和園是對中國風景園林造園藝術的一種杰出的展現,將人造景觀與大自然和諧地融為一體。頤和園是中國的造園思想和實踐的集中體現,而這種思想和實踐對整個東方園林藝術文化形式的發展起了關鍵性的作用。以頤和園為代表的中國皇家園林,是世界幾大文明之一的有力象征。

五、頤和園主要游覽路線景點介紹

宮門前原為斜坡式臺階,1937年5月24日,從圓明園安佑宮廢墟上移來一塊雕龍云路陛石,安置在臺階的中央。門前兩側,一對銅獅蹲踞在漢白玉石須彌座上,北雄南雌。

東宮門在清漪園時名大宮門,重建后改稱東宮門。坐西朝東,面闊5間,歇山式頂,為三明兩暗式,柱高3.8米。明間面東額枋柱上懸掛光緒帝御書的“頤和園”金字大匾,裝修3間實塌大門,每扇門上橫豎各排列9顆鍍金園釘。

仁壽門在清漪園時稱二宮門,重建后稱仁壽門。仁壽門是牌樓門、衙署儀門與寺廟欞星門相結合的形式。牌樓為2柱一樓,廡殿式頂。門上懸滿漢文“仁壽門” 額。仁壽門的左、右各有一個長7.2米青磚影壁,廡殿式頂,上有磚雕浮龍,是頤和園內惟一的一座磚雕影壁。

仁壽殿,始建于乾隆年間,原名勤政殿,光緒時重修,引孔子《論語》中“仁者壽”的語意改為今名。仁壽殿在仁壽門內庭院的正中,兩側為面闊5間的南、北配殿,配殿后有后罩房。仁壽殿前的露臺上,陳列著4只乾隆年間鑄造的銅鼎爐,及銅龍、銅鳳、銅缸各1對。院中陳設從圓明園移至此的銅麒麟。仁壽殿正殿面闊7間,殿內明間正中有地平床,設象征封建皇權的九龍寶座,上方懸掛匾額“壽協仁符”,意仁與壽君子兼而有之。

德和園位于仁壽殿的西北側,始建于光緒十七年(1891),是一組大型的戲園建筑,共4進院落,包括大戲樓、看戲廊、頤樂殿等。主體建筑大戲樓坐南朝北,高21米,分福、祿、壽三層。下層戲臺寬17米,臺明東西各有3個漢白玉通氣孔。下層戲臺設置仙樓、仙橋,中、上層戲樓上面建有滑車,演戲時可以上下配合,同時表演有水法、戲法的大切末戲。戲臺底部還有一個深10米的磚井與五個水池,用以增強共鳴,還可制造噴水效果。

文昌閣始建于乾隆年間,城關上原為3層閣,光緒時改建為2層閣。文昌閣名取意文運昌盛。“文昌 ”即文昌帝君,為道教神名。在清漪園的設計中,萬壽山西麓的宿云檐城關供奉關圣帝君,這里供奉文昌帝君,取文武輔政的寓意。文昌閣坐南朝北。其下部是面闊17米、用城磚砌筑的城臺,城臺的中央開拱形門洞,上部正中是一座平面呈“十”字形的2層樓閣,四角上立著4個角亭作為陪襯。南面城墻券門上方有“文昌閣”石額。清漪園時期,昆明湖東、西、南三面沒有圍墻,文昌閣城關是從東、南方向入園的一座重要城門。

玉瀾堂始建于乾隆年間,光緒時重修,在清漪園時是乾隆帝的書堂,頤和園時被作為光緒帝的寢宮。正門玉瀾門,采用了中國傳統四合院住宅建筑中王府大門的形式 (殿式門),面闊3間,坐北朝南。正殿玉瀾堂,面闊3間,明間外檐匾額“玉瀾堂” ,語出晉代詩人陸機的詩句“玉泉涌微瀾”。

宜蕓館始建于乾隆年間,光緒時重修。宜蕓館在清漪園時為乾隆帝的書庫,頤和園時為光緒皇后隆裕的寢宮。它與玉瀾堂建筑群相連,按布局可視為玉瀾堂的后院。由宜蕓門、宜蕓館、近西軒、道存齋及游廊組成,庭院稍小于玉瀾堂。正殿宜蕓館坐北朝南,面闊5間,明間懸有“宜蕓館”蝙蝠式匾,院內南側廊后檐白粉墻上,東、西各嵌有5塊乾隆帝所臨名家墨刻石。

樂壽堂始建于乾隆年間,光緒時重修,清漪園時是一座佛堂,頤和園時是慈禧太后的寢宮。正殿樂壽堂,依山傍水,坐北朝南,面闊5間,殿前檐明間懸掛“樂壽堂”匾。光緒十二年重建之后,改為現在平面呈“十”字型的單層建筑。樂壽堂前放置銅鹿、銅鶴、銅瓶,寓意“六合太平”,庭院內種植玉蘭、海棠,寓意“玉堂富貴”。

頤和園長廊是中國古典園林中最長的畫廊,位于萬壽山南麓,橫貫東西,將分布在湖山之間的樓、臺、亭、閣、軒、館 、舫、榭聯綴起來,既密切了湖山之間的關系,也豐富了湖山交接處的景觀。咸豐十年(1860),長廊被焚毀,僅剩下11間半,光緒十四年(1886)重建。

長廊始于樂壽堂西的邀月門,止于石舫東面的石丈亭,全長728米。長廊共有273間,廊的中間建有留佳、寄瀾、秋水、清遙4座八角重檐亭。長廊東西兩段又各有短廊伸向湖岸,銜接著對鷗舫和魚藻軒兩座水榭。西北部連著一座3層小樓山色湖光共一樓。長廊的地基隨著萬壽山南麓的地勢高低而起伏,它的走向隨著昆明湖北岸的凹凸而彎曲,這就使長廊綿蜒曲折,富于變化。長廊的每根廊枋上都繪有大小不同的蘇式彩畫,共1.4萬余幅。取材有西湖風景、山水人物、花卉翎毛等,其中人物畫大多出自中國古典文學名著《紅樓夢》《西游記》《水滸傳》《三國演義》《聊齋》《封神演義》中的故事。1990年,長廊以杰出的建筑手法和絢麗的彩畫藝術被收入《吉尼斯世界記錄大全》。

排云殿是萬壽山前山中央建筑群的主殿,殿名源自晉代詩人郭璞的“神仙排云出,但見金銀臺”的詩句。建筑坐北朝南,面闊5間,重檐歇山頂。 “排云殿”匾下有聯“松岳大云垂九如獻頌,瀛洲甘雨潤五色呈祥”,描繪的是一幅祥云頌德、甘雨獻瑞的人間仙境,點出了排云殿“慶壽”的主旨。排云殿前是用漢白玉欄桿圍護著的三面有臺階的寬闊平臺,臺上有銅龍、銅鳳、銅鼎各1對,臺下兩側對稱地排列四口銅缸。 乾隆時,這里建造的是用以為母祝壽的“大報恩延壽寺”,1860年遭到焚毀后,光緒在原基址上建造為慈禧太后祝壽慶典所用的殿堂,慈禧曾在此舉辦過四次萬壽慶典。

聳立在萬壽山前山中心部位的佛香閣,始建于乾隆年間,光緒時重修。這是一座宗教建筑,“佛香”二字源于佛教對佛的歌頌。佛香閣坐落在20米高的石造臺基上,八面三層四重檐,周圍有廊,黃、綠色琉璃瓦屋面,八脊攢尖頂,以八根堅硬的大鐵梨木為擎天柱,結構繁復,氣勢宏偉,是頤和園的標志性建筑。

智慧海位于萬壽山山頂,是一座始建于乾隆年間的2層宗教建筑,全部用磚石發券砌成,又稱“無梁殿”,用黃、綠兩色琉璃瓦裝飾墻面,并嵌有精致的琉璃小佛像。

寶云閣始建于乾隆二十年(1755),是運用中國傳統的撥蠟法鑄造而成,通高7.5米,重二十萬七千千克,是中國目前尚存的工藝最精巧、體量巨大的青銅鑄品之一。寶云閣的梁、柱、枋、椽、斗拱、頂瓦、寶頂、門窗以及匾額皆為銅鑄,但其式樣、尺寸和工藝精細程度與木結構完全相同。殿內坎墻壁上鐫刻了當時監工大臣和所有工匠的名字,如太子少保、戶部尚書管理戶部三庫事務總管內務府大臣海望、工部左侍郎、總管內務府大臣三和,總管內務府大臣、副都統蘇赫納等等,并注明“乾隆二十年歲次乙亥夏六月鐫刻”。咸豐十年(1860)寶云閣因其銅鑄的材質幸免于難。二百余年來,寶云閣經歷了風雨的侵蝕和的入侵,可謂歷盡世變,閱盡滄桑。

四大部洲建筑群始建于乾隆年間,咸豐十年(1860)燒毀后,光緒時將原為3層的香巖宗印之閣改建為單層的佛殿,南瞻部洲改建成山門殿。1981年重建了四大部洲、八小部洲和4座梵塔。重建的四大部洲基本上保持了原建筑的形式和風格。四大部洲建筑群位于須彌靈境以南,是一組漢藏風格融合的建筑。香巖宗印之閣象征佛教世界中心須彌山,閣的前后左右環建著象征神仙居住的四大部洲,每一大部洲旁分建兩個小部洲。另建有日臺、月臺和四座梵塔。

蘇州街位于后溪河中段,始建于乾隆年間,是仿照江南蘇州的水街修建的皇家宮市,全長約270米,建筑布局摹仿了浙東一帶常見的“一水兩街”的形式,以后溪河中段的三孔石橋為中心向兩側展開,兩岸60余座鋪面鱗次櫛比,以河當街、以岸做市。當時的買賣街由太監扮商人,宮女扮顧客,假作買賣、供帝王嬪妃感受江南風物,玩味江南民情。咸豐十年(1860)被焚,光緒年間由于財力有限便任其荒殘。1987年開始,經過4年的復建,完成了現在的蘇州街景區復建。

諧趣園是一座園中園,位于萬壽山后山東北麓,始建于乾隆十六年,原名惠山園,是仿江蘇無錫惠山寄暢園而建。嘉慶十六年(1811)改建此園后更名諧趣園。光緒十七年重建諧趣園時又有增改。慈禧太后駐園時,經常至此釣魚游樂。園內主要建筑有引綠、洗秋、涵遠堂、蘭亭、湛清軒、知魚橋、矚新樓等。其中比較知名的是知魚橋,橋名源自中國先秦哲學家莊子和惠子在濠上那段討論有關魚的有趣辯論。橋頭的石牌樓上面鐫刻著乾隆帝題寫的“知魚橋”題額,及有關魚快樂命題的御制詩句。

清晏舫亦稱石舫,始建于乾隆十九年(1754),造型仿自江南園林中的“舫”式結構,全長36米,船體用青白石雕砌而成。乾隆皇帝建造它的原因是希望大清王朝像磐石一樣堅固。石舫最初為中國傳統的木構艙樓式樣,但遭焚毀后僅留下石造船體于湖中。光緒十九年(1893)重修,模仿西洋輪船的式樣,建成洋式的雕花屋頂,并添加了兩個石造機輪,鑲嵌彩色玻璃,更名為“清晏舫”,意天下太平。清晏舫坐北朝南,船頭向北,船尾高翹向南。

西堤是乾隆時仿照杭州西湖的蘇堤修筑的。這道長堤和玉泉山、西山融合在一起,使頤和園有限的空間得到無限的拓展。西堤的修筑,增添了昆明湖的景色,尤其在柳條吐綠、桃花綻紅的季節,一條彩色繽紛的長堤,浮現在昆明湖之上。掩映在湖光山色中的西堤六橋,也是仿照蘇堤六橋建造的,由北向南排列的順序是:界湖橋、豳風橋、玉帶橋、鏡橋、練橋、柳橋。

廓如亭始建于乾隆年間,光緒時重修,俗名八方亭。廓如亭是頤和園40多座亭子中最大的一座,而且在中國同類的園林建筑中也是最大的一座。亭平面呈八方形,亭有42根柱子。亭內每面各有一塊木匾(共8塊),上鐫乾隆御制詩文及《文心雕龍》文選。

十七孔橋橫跨在東堤廓如亭和昆明湖中的南湖島之間,始建于乾隆年間,光緒時重修。橋長150米,寬8米,有17個券洞連續而成,是園內最大的一座橋梁。青石筑成的橋體,漢白玉欄桿,橋欄的望柱上共雕有神態各異、大小不同的石獅544只,可與著名的盧溝橋石獅媲美。

南湖島以位于昆明湖大湖南部得名,島東西寬12O米,南北長105米。環島以整齊的巨石砌成泊岸,并用青白石雕欄圍護。乾隆年間島上建有廣潤靈雨祠、鑒遠堂、澹會軒、月波樓、云香閣、望蟾閣。嘉慶年間將3層的望蟾閣拆除,改建為單層的涵虛堂。咸豐十年(1860年)島上建筑嚴重被毀,光緒時重修。

講壇現場

交流

問(小朋友):慈禧太后在頤和園接見外國人,對他們那么好,為何八國聯軍還要入侵中國?

答:慈禧接見外國人是在八國聯軍入侵后,才認識到要與外國人搞好關系。當然,光是搞好和外國人的關系是得不到尊重的,只有自身強大了,才會被尊重。

問:參觀頤和園的時候,更多看到的是建筑和風光之美,剛您提到頤和園的館藏文物有近4萬件,我想問一下頤和園是否有文物展陳讓觀眾參觀?

答:在頤和園的發展過程中,這些年頤和園的文物保護、收藏、展示逐漸發展,頤和園過去的展覽方式主要是原狀陳列,現在考慮到文物保護、觀眾流量外。現在除了原狀陳列外,現在頤和園有文昌院專門陳列文物,有盆景廳等,在德和園有文物交流展覽廳。在這方面,頤和園在展示條件更好的環境下推動文物展示。

問:因為北京郊區的城市化,頤和園外部的街景是否受到影響?

答:隨著北京人口的擴展,頤和園外部的東部高樓崛起,面向香山的面保護的還是很不錯的。前幾年頤和園西面、南面外部要修高壓線,為了不影響頤和園景色,增加幾倍成本轉為地下線。

問:在1903年貴州籍文人嚴寅亮題寫“頤和園”三字之前,頤和園的牌匾是由誰題寫的?

答:從我們的研究來看,不太認同這三個字是嚴寅亮題寫的,除網上傳說外,沒有任何證據能證明。在慈禧時,重要的題字都是御書。從字體來看,頤和園匾額出自光緒之筆。

問:頤和園如何防火?

答:頤和園防火非常重要,3000多件古建筑,頤和園的重要建筑都有避雷針、消防栓、煙感探頭,山上有消防蓄水池。現在古建筑起火,最主要的原因還是電,為此,我們實行全員夜間拉閘斷電、清場。

問:頤和園如何解決建筑耐久性的問題?

答:這要靠中國古建的技藝,以前是20年一大修,這樣會損失古建的很多歷史價值。現在更多的是不斷的持續投入,有小問題立馬修補小問題,利用各種檢測手段,比較長久的延續下去。

觀眾提問

總結

李甫主任對本次講座進行了總結。本講座是為配合貴州省博物館新展《御苑風華——頤和園文物精選展》舉辦的,相信大家通過秦園長的精彩演講,不僅對展覽會有更新的認識,而且對頤和園建園270余年的歷史變遷、文化內涵及非凡的造園藝術有更加深入的了解。

圖/字:袁煒

編輯:信息中心

審核:王曼