參觀文廟觀后感100字-參觀文廟觀后感100字孔子

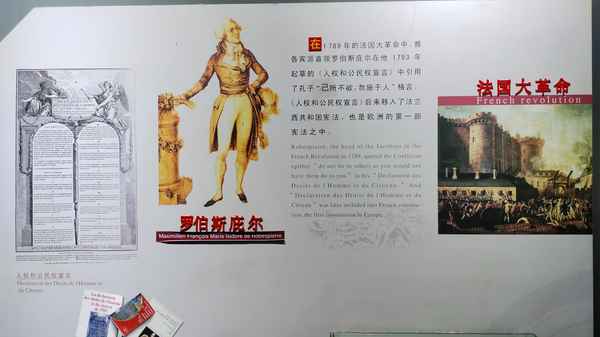

多年前聽過SHE唱的一首歌《中國話》,有一句歌詞“全世界都在說中國話,孔夫子的話越來越國際化”。目前孔子的思想在全球廣泛傳播,國外建立了若干孔子學院,孔子被尊為萬世師表。在北京孔廟和國子監看到,“己所不欲,勿施于人”被法國大革命時期的《人權和公民權宣言》所引用,看來這具有普適性。

儒家經典作品逐漸被納入科舉考試的范圍,看到乾隆時期刻的十三經,真是浩繁的大工程,抄寫的人手會抄軟,刻字的人手會刻麻,現在有機器工具來處理這些方便多了。

關于科舉考試以前在四川閬中參觀過,只不過那只是鄉試的考場,考中者被稱為舉人。在北京這里成了小巫見大巫,因為北京云集了科舉考試的高端,包括會試和殿試,成為集大成者。

科舉考試比現在的公務員、高考難多了,能夠考上進士的人簡直是鳳毛麟角。對試卷的批閱有專門的符號,原來可圈可點就是這樣來的。

考取進士這一條路,真是千軍萬馬過獨木橋,別說十年寒窗苦讀,就是蹲在考場的那幾天也很難煎熬,大家可以看看模擬的考試場景。

科舉考試一旦考中,可以用“朝為田舍郎,暮登天子堂”來形容,簡直就是咸魚翻身、屌絲逆襲。在巨大的利益誘惑面前,確實能讓人“活到老、學到老、考到老”,有上百歲的老人仍然奔赴在科舉考試的路上,真是重賞之下必有勇夫。

當然還有另外一種情況,那就是鋌而走險——作弊。看到那些密密麻麻寫著字的作弊工具,那么小的字能看清楚嗎?當年只有毛筆,怎么寫出來的。到了現代社會要完全根除作弊,也非常困難,因為人性是亙古不變的。

從唐朝以來,不少外國人在中國參加科舉考試,考中了被授予官職,在現在看來難以想象。別說外國人當官,就連“裸官”都被整頓和清理。

在中國封建社會一直存在重農抑商的思想,看到一幅作品很有意思,法國國王效仿中國皇帝搞籍田儀式,表達對農業的重視。可是在歐洲商業的思想沖破了藩籬,最終資本主義發展起來了。

在封建社會考上進士光宗耀祖,名字還被朝廷刻在碑上面。可在歷史的長河中,這些人的名字就好像風化的碑文一樣,逐漸被大家遺忘。可憐的是清朝晚期,朝廷沒有錢考中的進士自己掏錢買碑刻字。

仔細觀察碑文,很多字已經模糊不清,即便看得清楚的字也不認識是誰。別說進士,就連中國這么多皇帝,大家能記住的僅僅“秦皇漢武、唐宗宋祖”而已。到底什么能夠留下來呢?值得大家深思。