龍門澗文玩核桃樹主人是誰(龍門澗凹底核桃)

這是一個自然風景優美、

文化韻味獨特的山村。

它就是:

燕家臺村。

位于門頭溝區清水鎮北部地區。

天默/攝影

燕家臺建村于元代,

相傳最早村名為"二龍臺",

有位王爺慕"龍"名欲選為墓地,

村民不愿遷離,

巧改村名為"晏駕臺",

后以諧音得現名。

一走進燕家臺村村口,

首先看到的是紅墻灰瓦,

古樸典雅的過街樓,

門樓上建一四柱亭,

門樓下是一過街券門,

門額上書"燕家臺"三個金色大字,

十分醒目。

券門兩旁墻腿

各鑲嵌長方形漢白玉質石碑一塊,

細讀碑文,

方知乃道觀遺物:

兩碑是由村東通仙觀移至此處。

天默/攝影

這座過街樓并非古建筑,

是1958年興修水利,

美化村落時建造的仿古建筑。

現通仙觀廟宇已不復存在,

但鑲嵌在過街樓的道教通仙觀碑刻

卻見證了此村昔日的道教文化。

天默/攝影

據傳,

通仙觀與京城的白云觀有著密切的關系。

作為我國傳統宗教之一的道教文化,

能在京西的古村落中

找尋覓到它的遺跡不失為一大幸事。

天默/攝影

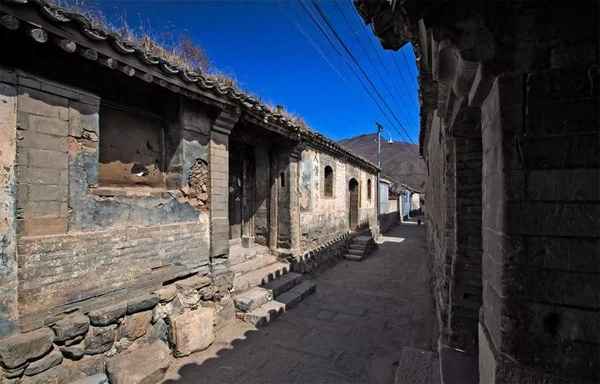

燕家臺村稱得上名副其實的古村落,

村中至今仍保留下來

一處處明清時代的四合院,

門旁雕刻精美的門墩石和抱鼓石,

門內造型典雅的跨山影壁,

房上精雕細刻的清水脊,

還有那門樓的石雕、

磚雕、木雕形態各異,

精美絕倫。

燕家臺村的古院落建筑

雖然不像爨底下村那么出名,

但也是典型的京西古村落,

村中明清時代四合院保留得非常完整,

門樓、影壁、石階一應俱全,

有幾戶要看看:155號院,

是座二進的四合院,

房主趙正江,

柱石(墻角石)雕刻著“家道泰而昌”

和“門庭清且吉”。

兩尊方形門墩石

分別鐫刻著“鴻”和“禧”。

167 號院

曾是清代秀才趙元恒的家,

房主趙正山據說是

趙秀才的第五代子孫。

老鴕鳥/攝影

174 號院曾住著村中的另一位秀才——陳萬全。

看過丁玲的小說《太陽照在桑干河上》的人

一定對游擊隊趙大隊長難以忘懷。

趙大隊長的原型趙永成

原來就住在178號院,

現在還能在正房內看到

趙永成當游擊隊大隊長時的老照片。

老鴕鳥/攝影

燕家臺村是戲曲之鄉,

早在明代這里就有了戲班。

后來又引進了河北梆子劇目,

使這里的戲曲更加豐富多彩,

最多時,

可唱90多出劇目。

老鴕鳥/攝影

“文革”前,

北京不少的文藝團體

和著名藝人到這里參加勞動,

體驗生活,就在此演出。

老鴕鳥/攝影

這座俱樂部是上世紀50年代修建的。

里面有500—600人的坐位

和很大的舞臺,

現在看起來都不過時。

天默/攝影

燕家臺的戲曲,

代表了京西的非物質文化精髓,

中央電視臺戲曲欄目此做過專題節目。

據說1882年的正月,

河北省張家口狼山“山西梆子劇團”的著名藝人

袁老疙瘩來到了燕家臺,

在燕家臺獻藝后,

教村里的藝人唱戲。

老鴕鳥/攝影

這樣,

燕家臺的河北老調

和山西梆子相融合,

形成了獨有的燕家臺梆子。

老鴕鳥/攝影

后來,燕家臺梆子又引進了河北梆子劇目,

傳統梆子、山西梆子、蹦蹦兒戲、

京劇、河北梆子融合,

便是我們今天看到、

聽到的燕家臺梆子。

老鴕鳥/攝影

春節期間,

去燕家臺聽聽梆子戲吧。

老鴕鳥/攝影

村里有一棵北京最大的核桃樹,

有華北"核桃王"之稱,

在秋風送爽的季節里,

來到村中一邊品嘗核桃,

一邊欣賞如今在北京已經不多見的山梆子戲,

盎然的秋意與濃烈的民風讓人陶醉其間。

燕家臺村有東、西龍門澗溝,

東龍門澗早已成為著名的旅游景區,

近年來,

又將西龍門澗開發為旅游景點。

行走在村落中,

我們的思緒仿佛回到遙遠的歷史長河,

沉醉于古村落特有的韻味之中。

村落古樸的建筑藝術、

精湛的楹聯雕刻,

無不充滿村民愛美、求美、

向往文化的追求。

公交線路:蘋果園地鐵站乘坐929支線公共汽車到齋堂或清水鎮下車,換乘出租車即到;

自駕線路:沿109國道至清水鎮上清水村北行約6公里即到