紅光醫院后來叫什么醫院,紅光醫院上班時間

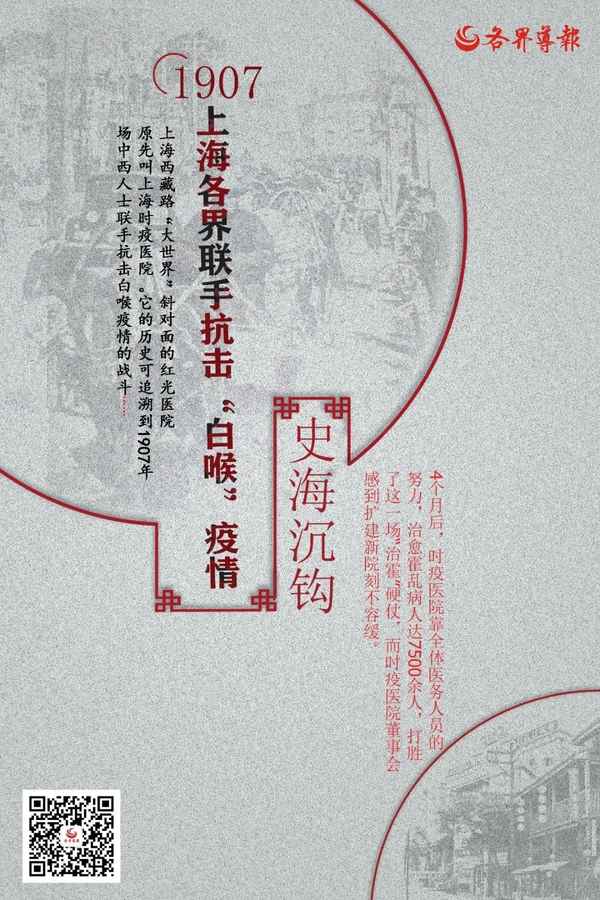

上海西藏路“大世界”斜對面的紅光醫院(今已拆除),原先叫上海時疫醫院。它的歷史可追溯到1907年一場中西人士聯手抗擊白喉疫情的戰斗……

創辦時疫醫院

20世紀初,傳染病稱為“時疫”。那時上海幾乎每年都有時疫流行。1907年夏,上海流行“爛喉痧”(即白喉),來勢很兇,感染者成百上千,死亡病例不斷上升。連郵傳部高等學堂(今交通大學)也出現疫情,一人死亡,數人病危,學生紛紛離校避疫,一些外籍教師準備打道回國。社會上一片恐慌。

工部局深感疫情嚴重,趕緊在靶子路(今武進路)設立了一所醫院,收治白喉病人,請來中國紅十字會總醫生、愛爾蘭的柯師太福主持醫務。經他救治的143名患者,有101人治愈出院,僅42名不治而亡,大多是求治太遲、病情被耽誤所致。柯師太福主要用鹽水注射法治療白喉病人。這種療法今天已是極普通的治療手段,然而在100年前,醫生為病人注鹽水是要冒一定風險的,因為注射時偶有不慎,空氣注入血管,病人立即就會死亡。1881年至1907年間,上海公濟醫院用此法施救408人,治愈者僅185人。柯師太福深知此法利弊,經過他多年摸索,改良注射器,這次搶救白喉患者,幾乎百無一失,柯師太福自此名聲大著。

柯師太福

白喉肆虐,疫情緊急。工部局所設醫院在市區北隅,交通不便,再說偌大的上海僅此一所醫院也遠遠不夠。許多病人經不起長時間輾轉奔波,耽誤了治療而死亡。租界當局對各界要求就近建立更多施救場所的呼吁置若罔聞。這下激怒了兩位中國士紳。一位叫沈敦和(仲禮),浙江鄞縣人,1893年以江南水師學堂提調身份來滬,1905年任滬寧鐵路總辦,1906年參與創辦“天足會”,時任總商會議董和中國紅十字會副會長。另一位叫朱佩珍(葆三),浙江定海人,著名實業家,在保險、銀行、面粉、航運、水電等行業中擁有很多企業,威望頗高。他們又都熱心社會公益事業,不忍看到更多的中國人在嚴重的疫情中倒下,相約聯絡各方,立即籌資創建“施救急痧醫院”。“外國人不干,我們來干!”1908年初,一所中國人創辦的專治白喉的醫院在緊急疫情中誕生了。朱葆三出資最多。

這家醫院最初設立在法租界四明公所后面寧波路(今淮海東路)43號的石庫門房屋里,隸屬中國紅十字會,次年遷至原天津路316號。沈、朱力邀柯師太福主持診務。建院之初,經費短絀,柯師太福和幾位中國醫生不僅不取分文報酬,而且還經常慷慨解囊,捐款助診。1913年,改稱時疫醫院,柯師太福正式就任醫務主任。他經手添置的醫療機器達20余架,病房可容納數百人。

衛生防疫編入教科書

1907年白喉逞兇時,一個叫“中國國民衛生會”的組織,創辦了一份《衛生世界》雜志,宣傳日常衛生和疾病防治常識。1909年7月,上海醫學研究會聯合勸學所,在新北門沉香閣設立地方自治衛生宣講所,定每周一、四、日為宣講日,向市民講解醫學衛生知識,聽眾踴躍。上海時疫醫院的醫生也常常出現在宣講臺上。因為他們深深感到,市民的健康衛生才是防疫治疫的根本。

柯師太福醫生更成了大忙人。他在主持時疫醫院的同時,還兼任紅十字會總醫院(今華山醫院前身)的醫務主任。1910年,總醫院在其旁設立醫學堂,他又兼任內科教員,直接培養醫療和防疫的專門人材。這是上海較早的醫學堂之一,第一批學生20人,學期五年。

在時疫醫院等醫學衛生機構的大力倡導下,出版界也行動起來了。且不說醫學專科圖書的出版,就連商務印書館的教科書也增加了普及健康衛生知識的內容,語文課本編入了《鼠疫》的課文,1911年初該館創刊的《少年雜志》,還連續刊登《鼠疫預防法》《蠅談》和《衛生要話》等疫病防治的專文,上海市民對傳染病的防治觀念大大增強。

“治霍”促使醫院擴建

1919年夏天的霍亂大流行,卻把上海鬧得天翻地覆。事后統計,有32名外國人、648名中國人死于此疫,傳染者不計其數。

突然暴發的嚴重疫情,使時疫醫院忙得不可開交。柯師太福醫生的鹽水注射法已聞名遐邇,因此求治者絡繹不絕,一批接著一批。醫院地方不大,只能與位于華界的中國公立醫院聯手合作,并借用別處設立收治點,架起一排排臨時病床。柯師太福和同事們日以繼夜地工作,從一處趕到另一處,不停奔波著,就像打仗一樣。霍亂本是個上吐下瀉的急性腸道傳染病,時值盛夏,場地內外穢物惡臭熏天。醫生們毫不在意,穿巡在病床之間。尤其是柯師太福,身為總負責人,卻常常親自動手,檢查病人。

4個月后,時疫醫院靠全體醫務人員的努力,治愈霍亂病人達7500余人,打勝了這一場“治霍”硬仗,而時疫醫院董事會感到擴建新院刻不容緩。沈敦和、朱葆三發起募款活動,以解決經費問題。經過中外熱心公益人士的共同努力,在上海“大世界”對面矗立起時疫醫院新院舍。1924年7月15日舉行新院開業典禮。

社會各方力量維持時疫醫院

1926年夏,上海又流行時疫。此時沈敦和已去世,柯師太福也于上一年病逝于滬,朱葆三作為創辦該院的元老擔起全責。眼見時疫醫院幾處收治點都人滿為患,而經費短絀,他冒暑趕到醫院察看,到處勸募捐款。勞累過度,從中暑開始,病情日益加重,到秋天去世,終年79歲。法租界公董局還破例在上海租界上命名一條馬路叫“朱葆三路”(今溪口路),以紀念他對社會公益事業所作出的貢獻。

1928年張元濟向時疫醫院捐款的收據

此后,時疫醫院董事會聘定“煤炭大王”“火柴大王”劉鴻生、《申報》總經理史量才等任院長,繼續挑起上海傳染病防治的重擔。劉鴻生抗戰勝利后還擔任中國紅十字會副會長。張元濟從1920年起擔任時疫醫院董事會董事,張元濟哲嗣張樹年先生至今保存的一封1931年中國紅十字會理事王元培致張元濟的信,信中稱時疫醫院天津路舊院舍即將拆遷,移至靜安寺路(今南京兩路)附近,裝修搬動需費較大,要求另行募款。由此可知,時疫醫院始終都是靠社會力量維持其運轉的。

來源:各界雜志2020年第6期

作者:柳和城