自然教育的名詞解釋;自然教育名詞解釋外國教育史

在鋼筋森林的縫隙間,深圳悄然孕育了一片片生機勃勃的綠洲。這里,自然與城市和諧共舞。從孩童眼中閃爍的好奇光芒,到成人心中涌動的環保情愫;從市民對四季變化的細膩感受,再到專業團隊對生物多樣性的深入研究,深圳的自然教育正以多元化的形式融入市民的日常生活,成為這座城市文化的一部分。

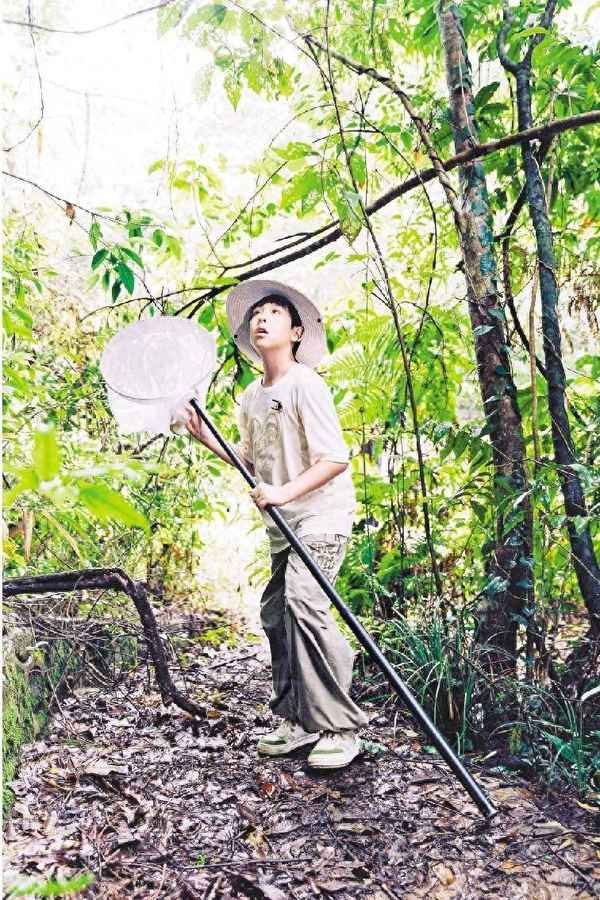

▲今年6月,柒柒在惠州博羅觀察蝴蝶。

【個體】“昆蟲少年”的奇幻旅程

在深圳,自然教育的種子早已在孩子們心中生根發芽,涌現出許多對自然世界充滿好奇與熱愛的少年探索家。其中,一位名叫張赫奕、小名柒柒的11歲男孩因對昆蟲的深厚情感和豐富知識被網友所熟知,他以“柒柒的昆蟲世界”這個視頻賬號擁有全網80萬粉絲,被網友親切地稱為“行走的昆蟲百科全書”。

柒柒是南山區卓雅小學五年級的學生,他的快樂很簡單:一只可愛的蟲子,一個漂亮的標本,都能讓他感到興奮和滿足。6歲那年的一個偶然瞬間,柒柒在家中發現了一只蟑螂。這個在他人眼中令人厭惡的小生物,卻在柒柒眼中展現出了不同尋常的魅力。他想要捕捉它,卻被家人阻止。他用透明杯子小心地蓋住蟑螂,開始了他人生中第一次昆蟲觀察。

柒柒的媽媽蔣文娟逐漸意識到自己兒子與其它同齡孩子“不同尋常”的愛好——當其它男孩子在公園踢球撒歡時,柒柒卻熱衷于找蟲、捉蟲,執著地要把蟲子帶回家養。一次,柒柒興致勃勃地把抓到的螞蚱拿回家,幾天后迎來的卻是它的死亡,為此傷心不已。孩子對昆蟲的熱愛遠超過了蔣文娟的預期,她安慰柒柒,既然要養,就要了解昆蟲們的習性與特征。

在家里陽臺的一隅,蔣文娟和柒柒一起搭建了一個“昆蟲角”。在這里,一家人一起觀察蛻皮的竹節蟲,一起驚嘆于毛毛蟲結蛹、化蝶的全過程。生態高峰時期,陽臺容納了四五十只昆蟲,而各式的螳螂則是柒柒最心愛的寵物。

▲柒柒是真正的少年昆蟲探索家。

看蜘蛛打包食物,看蝽媽媽背著孩子到處走,觀螞蟻大戰蜈蚣,期待捕鳥蛛傾巢而出,為樹皮螳螂瘋狂,為竹節蟲掉眼淚,記錄下柑橘鳳蝶寶寶變蛹的瞬間……在陪伴孩子的“玩蟲”之路上,怕蟲的蔣文娟被孩子的純真所感染,一次次刷新著自己的“底線”:“只要不是蟑螂,我都可以接受了。”

在蔣文娟看來,孩子的好奇心和熱情是成長道路上寶貴的財富,應當被珍視和培養。她和丈夫并沒有昆蟲專業的背景知識,卻成為了柒柒最堅定的支持者和學習伙伴,一家人一起查閱資料,討論昆蟲的習性,甚至一起參加昆蟲夏令營。二年級時,他們前往浙江麗水的甲蟲基地,這次旅行也讓他們大開眼界。

在父母的引導下,柒柒學會了如何平衡學習和愛好,做作業的速度也特別快,就為了爭取更多的時間和蟲子一起玩。當大多數孩子的周末被興趣班與補習班占據時,柒柒卻在凌晨的兩三點在野外支起“燈誘”,對頭頂漫天盤旋的飛蟲津津有味地觀察。每逢周末,柒柒一家便會踏上他們的自然探險之旅,離他們住址較近的塘朗山郊野公園便成了他們尋蟲的后花園。“這里環境保護得很好,植物種類豐富,昆蟲的種類也很豐富。”在塘朗山,柒柒能夠觀察到許多獨特的昆蟲,如不同品種的竹節蟲、蝴蝶幼蟲,在夜晚還能驚喜地邂逅螢火蟲。

蔣文娟說,最早讓柒柒錄制視頻講解昆蟲,只是想找一個方式讓孩子輸出知識,鍛煉表達能力,才有了“柒柒的昆蟲世界”。“其實現在回頭看,早期很多視頻都難免有一些知識上的錯誤,但網友們對孩子很包容,我們也一直在學習提升。”

隨著在昆蟲學領域的知識不斷增長,柒柒也開始向更專業的老師學習,并在實踐中不斷提高自己的技能。從最初喜愛昆蟲,單純想要帶回家養;到制作昆蟲標本、學習微距攝影作品;再到近期進入相關高校、研究所進行昆蟲內臟解剖、DNA提取等操作,柒柒在玩蟲、識蟲的路上不斷進階。他表示,希望通過科普,讓更多的人消除對昆蟲的偏見和恐懼。“昆蟲的益害之分都是人類定義出來的,對人類有害的就被稱作害蟲,對人有益的就被稱為益蟲。其實在大自然里,每一種昆蟲都有自己的分工,都是不可缺少的,并沒有益害之分。”對于未來,柒柒已經有了自己的小小夢想——未來考入農業大學,學習植物保護或昆蟲專業,將來成為一名昆蟲學的老師或學者,為保護大自然貢獻自己的力量。

“昆蟲少年”張赫奕的故事只是深圳自然教育的一個縮影。正如蔣文娟所言,在深圳,像柒柒這樣對昆蟲充滿熱情的少年并不孤單,他們在郊外和公園里探索昆蟲世界的同時,也結識了許多志同道合的“蟲友”。這些年輕的探索者們,正逐漸形成一個個小小的社群,共同分享著對自然的熱愛和對知識的渴望。從這些孩子們的共同興趣出發,我們可以看到深圳自然教育的深遠影響。它不僅培養了孩子們對昆蟲的熱愛,更激發了他們對整個自然界的好奇心和探索欲。

【項目】 物候記錄共創:捕捉四季變換的細節

“我在北京大學學習景觀設計學的時候,導師李迪華給我們開設了一門《景觀社會學》課程,希望我們未來成為‘眼里有人、心中有社會、腳下有土地’的設計師。正是這份對土地的責任感和對社會價值的追求,驅使包括我在內的很多校友后來投身了自然教育事業。”自然教育品牌“知初小世界”創始人郝爽向記者介紹說。她曾是一名景觀設計師,因為工作的緣故,本身就會關注自然和生態。

她回憶,大約在8年前,她開始涉及一些自然教育相關的合作,“最初主要是與學校合作,去學校里上課,向學生們普及自然的知識。到后來政府不斷重視自然教育,就開始合作許多面向社會公眾的項目。”如深圳市南山區香山里小學共建花園項目,從校園設計建造到課程內容研發,再到師生共建參與,逐漸形成一套完整的校園設計與自然教育體系構建模式。

她談及深圳對于自然教育的重視程度,“很明顯的感受是這些年全國都開始重視自然教育,而深圳重視的程度與方式是有明顯不同的。”首先是普及面更廣,面向公眾的公益活動多,各個公園、保護地都有相應的自然教育的內容與活動,“深圳的公園資源非常突出,可以有足夠的自然環境支撐自然教育,每個公園都可以支撐大大小小的自然教育活動。”

2023年8月,深圳物候記錄共創項目啟動,此項目為羅湖區自然教育中心發起的線上活動,市民可以通過小程序上傳自然界中的動植物及物候現象照片,記錄相關的時間、地點。截至2024年5月,近200名市民在平臺上共同記錄著自然物候的變化,平臺累計瀏覽次數達17000+,作品數量2600+。

▲羅湖區自然教育中心的自然導賞活動。

郝爽是此項目的發起人,她說發起這個活動的原因是讓大家更能感受城市生活中的自然變化,“之前在北方生活,春夏秋冬有明顯的變化,也能給人帶來不同的心情和生活狀態;與之相比深圳的四季常綠似乎缺少了一些變化。”她說在深圳細心觀察其實也能捕捉到四季的變化,“比如深圳的一些行道樹會在‘陽春三月’有一個集中落葉期,有如秋天的蕭瑟;五月是很多動物進行求偶交配的季節,我們會看到鳥類換上繁殖羽、蟄伏的昆蟲開始生長和羽化……所以如果能多觀察,還是能在深圳感受到季節的輪轉。”她希望這個項目能讓人們跟隨城市自然變化,跟隨自然一起調整身心。

《嶺南山林十二月》一書中,郝爽在前言中這樣寫道,“亞熱帶的溫潤氣候給了嶺南地區豐富的生物種類和富足的自然資源,同時也模糊了春夏秋冬的界限。但當我們開啟觀察的雙眼和感受的心靈,就會發現我們擁有的自然不僅熱烈、繁華,也同樣不失變化與感動。”

她提及自然對于人類生活的重要性,“現代科技武裝了人類的生活,電燈模糊了晝夜,暖氣和空調模糊了氣溫,但作為自然界一種普通的動物,我們依然無法對抗自然的力量、無法改變四季的輪轉。我們不需要像動物和植物一樣,為了生存不斷進化出應對環境的特征和本領,但自然之于人類、四季之于我們,似乎已經不是一種挑戰,而是一種需要。”

對于她來說,更加深刻的感受是,深圳的自然教育已經融入普通人的普通生活,她形容自然教育已經變成深圳的一種城市文化,“自然教育不僅僅是一種教育形式,在這座城市中,行走自然、感知自然已經成為市民生活的重要內容。”

【團隊】本土團隊的“全域博物”

“在這座城市里,不僅有鋼筋水泥筑建的高樓大廈,還有數千種生命編織的自然生態鏈。你能看到紅樹林里琵鷺歸來,也能看到華僑城濕地的豹貓一家。”曾在中央廣播電視總臺紀錄頻道首播、講述深圳自然故事的系列紀錄片《野性都市》里,萬千物種在深圳的自然環境中肆意展示著生存秀,生動折射了人類對它們張開的溫暖善意的懷抱。在深圳的市中心,甚至就能看到國家一級保護動物黑臉琵鷺等很奇特的野生動物,這是一種非常獨特的都市體驗。

在自然教育蓬勃發展的深圳,近年來更是涌現了不少扎根本地的團隊。方向生態就是其中一支年輕的團隊,系列紀錄片《野性都市》就是由他們制作的。此外,他們還積極推動自然教育的多種創新。

方向生態創始人南一方表示,深圳具有得天獨厚的自然資源,山海林田湖草的生態環境都具備,擁有超過2萬種動植物,而且這樣的一個經濟高速發展、人口密集的城市里,還擁有1200多個公園,有足夠多樣的綠色空間可以開展各類的自然教育課程和活動。

而方向生態從2017年以來,一直以“全域自然博物”為特點開展深圳的自然教育工作。南一方解釋說,“全域自然博物”的理念就是,將大自然里的一草一木、一蟲一獸,當作博物館里的展品一樣珍稀。“近到家門口的花花草草,附近周邊的公園,郊野公園里具本地自然特色的路線,都是我們的‘博物館’。關心身邊的自然,解說身邊的自然是我們的自然教育特點。”

▲洋金鳳、龍眼雞——你都可以通過“坪山全域自然博物”掃碼了解。

在南一方看來,過往自然教育工作大多通過專業講解員開展導覽活動,但對于深圳這樣一個人口基數大、公園綠地面積大的城市來說,傳統的導覽對于人群覆蓋可能會有不足。方向生態一直通過“多媒體、多媒介”的方式來研發自然教育內容,多年來一直堅持深度采集深圳本地的自然影像、聲音、VR等等,目前已擁有深圳比較全面的自然教育類的多媒體內容庫。

南一方介紹,這幾年來,他們推進自然教育的主要媒介包括解說牌、微信小程序、讀本、紀錄片影像等方式。其中,“坪山全域自然博物”項目是一個特別典型的案例。

南一方表示,他們在坪山區通過充分的戶外調研,累計探明各種類型的步道超過150公里,累計記錄高等植物超過1900種(野生種及栽培種),高等動物超過400種,昆蟲、蜘蛛等無脊椎動物超過600種,為開展后續的環境解說工作提供了完善的數據和內容支持。據此,他們設計了1100個自然研習博物牌、106公里長的自然研習步道,以及精選了15條各具特色的主題步道,還推出了400節線下課程和15本圖文并茂的自然導賞讀本。

此外,他們還推出了云上博物館“坪山全域自然博物”小程序,涵蓋步道攻略、科普視頻、自然課程、博物百科、VR實景、拍照識別、古樹古跡、打卡等功能,親近大自然無門檻,打造足不出戶也能云游坪山的沉浸式體驗。

“當我們在觀察留意身邊的動植物時,也發現了城市快速化發展對于動物微生境的一些干擾。”南一方說,2024年開始,方向生態聯合了深圳市生態環境局坪山分局開展了“萬橋之橋”項目,旨在通過全民共建的模式,以最低工程、最少干擾的方式,對城區里的微型生態環境做修復,為都市中的野生動物提供更安全、更便利、更友善的生存空間。“我們將目光聚焦到對微型生境的保護與提升,解救被困于城市基礎設施的野生動物,滿足都市中野生動物的特殊需求,提升它們的生存環境。通過共建活動、科普解說、科普書籍等方式,傳播生物多樣性保護理念。”

【思考】自然資源、文化背景:深圳自然教育兩大優勢

深圳自然教育的蓬勃發展并非偶然,它植根于這座城市獨特的自然資源和文化背景。2024年4月,深圳公園自然教育中心授牌儀式在香蜜公園舉行,36家自然教育中心獲授牌。此前不久,香蜜公園自然教育中心、福田紅樹林生態公園自然教育中心、深圳灣公園自然教育中心、淘金山綠道自然教育中心、塘朗山郊野公園自然教育中心被正式認定為“廣東省科普教育基地(2024—2028年)”。截至目前,全市已有十家自然教育中心被認定為廣東省科普教育基地,一些自然教育中心獲得世界級、國家級的認定,比如,華僑城濕地公園自然學校榮獲全球首批“濕地教育中心星級獎”,同時也是全國中小學環境教育社會實踐基地。

深圳的自然教育為什么這樣發達?一方面,得益于深圳良好的自然資源稟賦。

▲“坪山全域自然博物”通過多個媒介研發自然教育內容。

據了解,深圳陸域面積1997.4平方公里,海域面積1145平方公里,由一片陸地、三灣一口和51個島嶼組成。溫暖濕潤的氣候、豐富的山海資源和多樣的地形地貌,造就了豐饒的生態空間。深圳現有陸生野生動物585種、野生維管植物2080種,森林面積777平方公里,森林覆蓋率39.2%,排在全國同等級城市前列。深圳還擁有自然保護地27個,總面積約8.10萬公頃,陸域國土面積占比24%,海域占比29%,遠高于全省、全國水平,各類公園約1200個,是座“公園里的城市”。

深圳,不僅僅是一個生產各種頂尖科技產品的深圳,也是一個搖曳著數不清名字的野生植物的深圳。深圳生長著600多歲的古榕樹,飛翔著300多種候鳥和留鳥,整個中國六分之一的蝴蝶品種、十分之一的蜻蜓品種都可以在這個城市里找到……此外,不少植物屬于珍稀物種,比如,仙湖蘇鐵為國家Ⅰ級重點保護野生植物;桫欏、黑桫欏、大葉黑桫欏、小黑桫欏、粗齒桫欏、蘇鐵蕨、水蕨、金毛狗、珊瑚菜、土沉香、樟等為國家Ⅱ級重點保護野生植物。值得一提的是,桫欏是一種白堊紀時期遺留下來的比恐龍更古老的樹種,前些年在深圳被發現。

另一方面,從香港的經驗得到啟發,深圳自然教育起步早、基礎好、發展快,是中國內地最早由政府推動自然教育的城市,也是內地自然教育的起源地。

香港的自然教育,主要基于郊野公園和自然保護區來實施。1970年,香港開始籌劃郊野公園。這一決定和計劃,讓香港在快速發展中保住了寶貴的綠水青山。1976年頒布的《郊野公園條例》奠定了香港郊野保護及郊野公園的職能,明確提出郊野公園的用途包括自然保育、教育、康樂、旅游和科研;再加上數十年來的自然護理措施,造就了現在多樣化的生態環境,荒野公園也成為大量野生動植物的生存之所。

▲物候記錄項目的線下推廣活動。

21世紀初至2013年,深圳開始自然教育探索。圍繞深圳灣開展的觀鳥和濕地參觀體驗等自然活動,以紅樹林保護區為代表的機構初步建立了依托重點宣傳日、聯合中小學校的自然教育路徑。

2020年11月,深圳市第一個專門的自然教育組織架構——深圳市規劃和自然資源局自然教育工作領導小組成立。在此基礎上,成立了“深圳山海連城自然教育聯盟”。目前,聯盟發展自然保護地、社會組織、企業等熱衷于自然教育的聯盟成員單位共150家。依托該聯盟,深圳將結合“山海連城”計劃,全力打造“自然教育之城”。

來源│晶報APP

記者:羅婉 余梓宏 李躍 徐黛茜

攝影:受訪者供圖

編輯:李慧芳