榆次教育局;榆次教育局領導班子

榆次四中始建于1979年,學校位于榆次區順城東街28號,交通便利,人杰地靈,在校學生2600余人,教職工194人,是一所歷史悠久的完全中學。學校師資力量雄厚,教學設施設備一流,積極探索新高考改革背景下推進學生核心素養培育的新路徑,在課程建設、課堂改革、生涯規劃、德育活動、科技創新、人文教育等領域拓展有力,真正落實了情智并重立德樹人、特色發展的辦學理念,希望通過自己不懈的努力,為所有學生提供一片健康成長的沃土!

一

介休十中的出路在哪里?介休十中前身是汾西礦務局的兩所高中合并體,經緯中學歸到地方后,先是區里辦,再是市里辦,而介休十中一直不溫不火地由介休辦,晉中四院和介休十中分歸晉中、介休且都差,體現著介休舉辦或幫扶移交類事業單位的巨大困難,到后來,介休十中受到介休四中歸并到介休一中行政結果的巨大擠壓,現在已經淪為一所啥也不是的名義優質學校。

我又有什么好辦法呢?無。

我主張介休市,把一中和十中進行統籌謀劃布局,推行劃片入學地納入義務教育,在資金投入和師資激勵上相對優待十中而不再孤注一擲只說介中,畢竟,介休是全晉中最有錢的縣,如果介休的高中不能納入義務教育,其他縣那不就都是白想嗎?

實行高中義務教育后,介休應把民辦學校的學位買到手,按照現在義務教育的劃片規則,鼓勵大家均衡辦學,可以辦重點班,但不能拋棄非重點班。

至于今年介休十中如何招到一批尖子生,只能是校長趕快公布重點班的超強師資配備,吸引一部分學生前來加盟。以高考高分段達成為主要著力點,不再追求非優質高中地辦普羅大眾的教育。

二

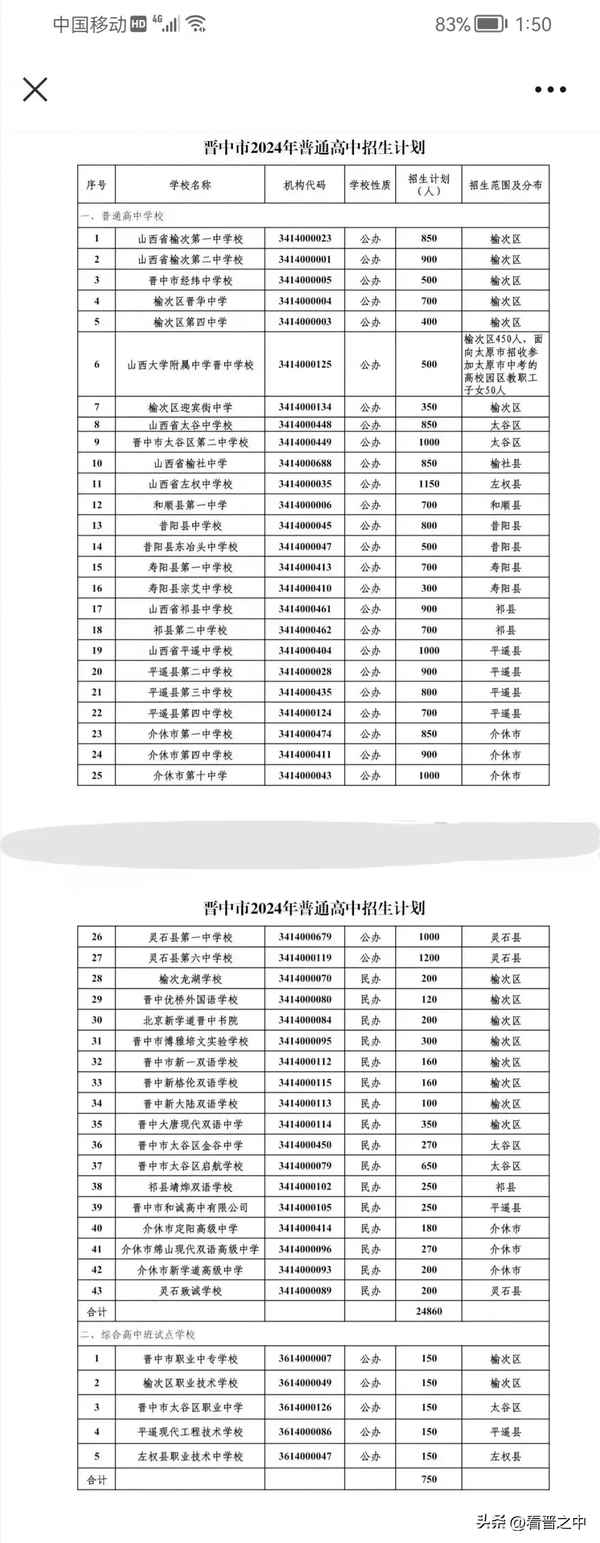

拋去榆次太谷兩區,論招生人數最多的是平遙,有四校數千人,而最少的是和順,僅一校數百人。

平遙還有一個有意思的地方,就是本來還辦有一所民辦高中古城高中,現在自己辦著辦著不辦了,只剩下了一所和誠高中公司。平遙三中、四中也是高中,這在其他縣來說是多么不可思議啊。(孝義可比,但其為市)

同樣是人口小縣、曾經的貧困縣,和順縣高中入學人數的絕對數要遠小于昔陽左權和榆社,難道和順的高中招生就不需要向周邊縣看齊嗎?我有點看不懂。

且左權除了一直在大力振興的左中外,今年還讓職業中學舉辦了150人的普高班,可以說,東山五縣一直沒有民辦高中,也沒有保住或舉辦二中,但左權今年相當于又辦起了二中作為高中!

@上黨:百分之多少上普通高中?

三

一個縣,在中西部地區,一年招收公辦普通高中生3550人(和順縣700人),這絕對是一個恐怖的數字,這個縣叫平遙!

怪不得平遙縣出晉中市教育局局長和晉中市職中校長,因為平遙人太重視教育了,太會搞教育了。

抓住了教育,就抓住了未來,抓住了希望,我曾經認真觀察過平遙人日常在教育方面的討論,平遙的教育達不到太谷人那樣(任何一個飯桌,坐下來三分鐘就會進入教育話題),但是平遙人知道走出去天地才會寬,走出去需要靠知識,所以平遙人的下苦功,真是其他地方人做不到的!在家長的逼迫、督促、要求之下,平遙縣政府以最窮的財政舉辦著晉中規模最大規模的公立普通高中群,學校高達五所,辦學條件也相當不錯,可以說,與靈石有錢去辦高中相比,平遙屬于沒錢也要高質量辦高中,是山西教育一朵花!

//@最可惡:不就是人口多,學生多,招的多,咋還扯上別的了?

四

公辦的,晉中名義上有27所普通高中,實際數量要小于這個數字,這是為了規避上級對大校額的治理,在已經把兩校合并之后,故意注冊成兩個證書,兩個公章,我支持這樣的做法,但是也為介休十中的倒霉而惋惜不已!具體哪些學校是隱形學校,是被吞并后招生時又出現的,各縣人民都清楚!

具體講,即祁縣、介休、靈石、壽陽、昔陽,均有一所隱形高中。

//@北極星~眼淚:教育資源決定著介休未來的掌舵人。//@北戀痞味浪人:一中四中遲早要分開。//@和光同塵760:高中納入義務不切實際,介休財政不是一般緊張,不是說財政收入晉中最多就日子好過,每年介休還得養著平遙、榆次等地,很多規劃就是因為沒錢好多年沒法推進。

五

山西大學附屬中學晉中學校是用此名招生,而山西師范大學附屬榆次學校,有些場合包括此次招生計劃面世,已棄用該名,而使用的是榆次區迎賓街中學的校名。

對此,不必過度解讀,因為不管用何名,不影響其本質,即舉辦者(東家)是晉中和榆次地方,山西大學附中和山西師大只是幫襯者,不占股。

當然,這樣有大名頭而招生時不用,是迎賓街中學秦校的失策,過去兩年的主事者可就是靠這頭名招來不少優生的。

迎賓街中學的擴張沖動在于,本來每年應招六個班,今年卻招七個班,擴招一個班50人的原因一是想給上級分擔辦學需求多做基層貢獻,二是今年謀劃的藝體多樣化升學已開張,招50人的特長生。

問題在于,學校師資尚不到位和穩定,臨汾援榆的有的調走了,有的申請回臨汾去,新高一團隊還八字沒見一撇哩,建議克制一下擴張沖動,為好。

待中高級職稱教師為主之后,教師團隊令人嘆服之后,咱再6個班變7個班,不是更對新生負責?

對新生負責就是對自己負責,建議先立志辦精品學校。

>

2018年3月,市教育局曾規定:為促進普職協調發展,保證各縣(區、市)普通高中和中等職業學校招生規模大體相當,以縣(區、市)為單位對普通高中招生計劃實行總量控制,每年根據本縣(區、市)初中畢業生人數(數據來源于教育事業統計報表)的55%核定各縣(區、市)普通高中招生計劃,特殊情況不超60%。

時移事易,這過時的反民意的規定,已完全不是"規而定之",已束之高閣,新政如何看,且聽我之二的解讀。