財經單詞本_財經詞匯英語

消費是社會經濟良性運轉的重要推動力之一,促進生產發展、社會進步。當經濟發展到一定階段,便會啟動和完成從生產主導型向消費主導型的轉變。本期書單所選輯著作,主要是關于消費對社會經濟的作用、消費理論的演變歷史,以及企業和經營者應如何應對變化了的消費趨勢

文 |臧博

關于“消費”問題,本刊曾刊發題為《反思“消費主義”》的主題書單,本篇與前文立意不同。

對“消費主義”的批評與反思,主要著眼點是過度消費,及其對人和文化的異化作用。此類觀點在特定語境下自有其積極意義,但引入經濟社會發展視閾中考察則不合時宜。

消費是社會經濟良性運轉的重要推動力之一,促進生產發展、社會進步。當經濟發展到一定階段,便會啟動和完成從生產主導型向消費主導型的轉變。本期書單選輯的著作,主要是關于消費對社會經濟的推動作用、消費理論的演變歷史,以及企業和經營者如何應對變化了的消費趨勢。

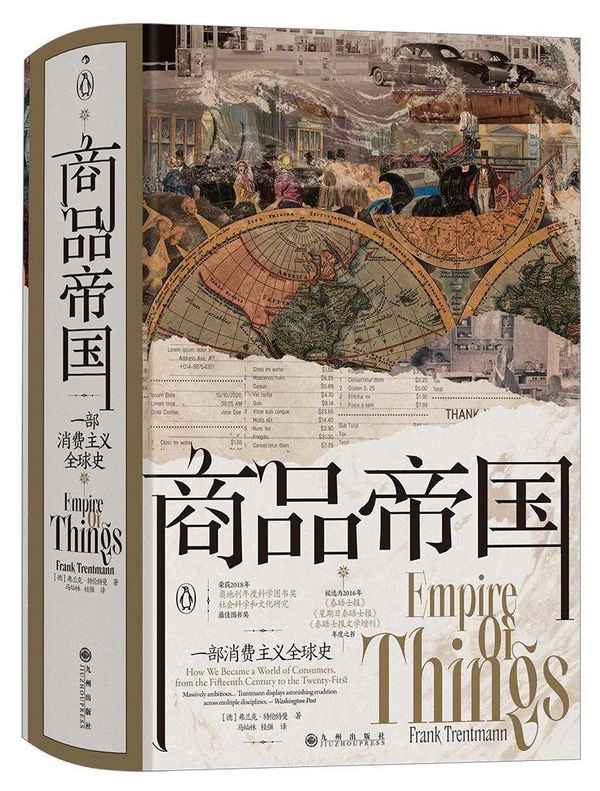

“消費”作為一個學術詞匯經歷過多重演變。從17世紀到20世紀,“消費”的內涵從帶有道德批判的負面意義,進化出帶有某種創造性的積極價值。學者們逐漸認識到,人們購買商品和服務既能滿足自身需求,也能通過一系列復雜的過程推動國家走向富裕。哪怕是個人的炫耀性消費,也會產生一定公共利益。在《商品帝國:一部消費主義全球史》中,作者將資本主義發展歷程中消費理念的演變歷程,進行了條分縷析的描述。作者認為,當下日益復雜的消費社會,是經歷數個世紀演變后的結果。

“消費”常與“欲望”并舉,因為兩者間存在緊密聯系。《模仿欲望》從一個新穎角度解析了這種聯系。書名所謂“模仿欲望”,源于學者基拉爾1961年的著作《浪漫的謊言與小說的真實》。該書提出“模仿欲望”理論,顛覆了以往對“欲望”的闡釋。

《模仿欲望》不是直接與“消費”問題相聯系的著作,但對深刻體悟這一概念很有助益。以“欲望”視角考察“消費”,較為常見的著作均持反思和批判基調,且一般被放在“消費主義”視閾中研究。本書則不同,考察了欲望產生的根源和機制,為我們理解社會群體的消費決策提供了寶貴洞見。

《商品帝國:一部消費主義全球史》,(德)弗蘭克·特倫特曼著,馬燦林等譯,九州出版社,2022年10月

本書敘述了在資本主義發展歷程中,消費理念的演變歷史,及其對社會多方面的影響。在作者看來,當下日益復雜的消費社會,是數個世紀演變后的結果——消費已經成為我們生活的一個典型特征。

作者詳盡的描述表明,消費實際上是一種真正的國際現象,有著悠久、多樣化的豐富歷史,同時要比我們想象的更具積極作用。作者追溯了貿易和帝國對全球消費的影響,指出咖啡、、印度棉花和中國瓷器等商品征服了世界,而人們對于家居、時尚服飾和便利性日益增長的需求,改變了私人和公共生活。

本書為讀者帶來全新的觀察和看待消費的角度。作者在“導論”中表示:“正如我們將看到的一樣,道德被緊緊編織進了我們的物質生活。本書并不期望解決道德爭論,而是試圖給讀者一個用于參與這場爭論的更全套的工具箱,并且也承擔起尋找更可持續的生活方式這一緊迫任務。”

《消費社會》,(法)波德里亞著,劉成富等譯,南京大學出版社,2000年10月

《消費社會》以消費現象為中心,對包括美國在內的西方社會進行了詳盡而深刻的剖析,向人們揭示了大眾媒體與商業集團如何共謀,激發起人們不可遏制的消費欲望,并在此基礎上對各個階層重新進行劃分。

波德里亞曾在另一本著作中主張,“從一開始就必須明確指出,消費是一種積極的關系方式,是一種系統的行為和總體反應的方式。我們的整個文化體系就是建立在這個基礎之上的。”

在作者看來,消費社會中的消費不再是什么單純的經濟行為,而是符號表達過程。人們通過對符號的消費,確認自己的社會地位,實現社會地位與社會身份區分的目的。從上述意義上說,人的消費被符號所操控。在波德里亞的理論中,商品的重要意義并不是其使用價值,而是商品符號之間的區分性。

他以洗衣機為例來闡述這一觀點。洗衣機既被當做工具使用,又被人賦予舒適和優越等意義。作為含義要素的洗衣機可以用任何其他物品來替代。無論是在符號邏輯里還是在象征邏輯里,物品都徹底地與某種明確的需求或功能失去了聯系,確切地說,這是因為它們對應的是另一種完全不同的東西——可以是社會邏輯,也可以是欲望邏輯。

《模仿欲望》,(美)柏柳康著,竇澤南譯,中信出版集團,2023年4月

本書并不是直接與“消費”問題相聯系的著作,但對深刻體悟這一概念很有助益。以“欲望”視角“考察“消費”,較為常見的著作均持反思和批判基調,一般是放在“消費主義”視閾中研究。本書則不同,考察的是欲望產生的根源和機制,為我們理解社會群體的消費決策提供了寶貴洞見。

人們認為,自己和想要的東西之間由一條直線連接,真相并非如此。事實上,這條線總是彎曲的。潛藏在我們內心深處的一些人和事,才是決定我們想要什么的首要因素。

作者認為,一些看似盲目的消費行為背后,存在名為“模仿欲望”的力量。“模仿欲望”這一概念最初由法國思想家勒內·基拉爾開創。他發現,人們總是會以他人擁有的或渴求的東西為目標,以此設定對物質、身份甚至人生道路方面的選擇和欲望。

經過作者的揭示,可知欲望大多來自模仿,想擁有別人所擁有的東西成為一種深藏的人性。美國企業家柏柳康進一步發現,模仿欲望存在于我們日常生活的方方面面,大多以盲從、嫉妒、攀比、敵視等形式表現出來。很少有人愿意承認自己在模仿他人,這使得“模仿欲望”的力量從未被重視。

《第四消費時代》,(日)三浦展著,馬奈譯,東方出版社,2022年4月

本書以日本為主要研究樣本,以民眾生活與消費特征為主線,分析日本消費社會的發展路徑,預測未來趨勢。作者認為,一些國家已率先進入了第四消費時代,物質已不足以讓人感到幸福。伴隨第四消費時代基本定型,也出現了第五消費社會的萌芽。

作者潛心研究消費社會30年。在本書中,他基于個人經驗,概觀日本消費社會,并在此基礎上進一步論述最新的消費社會狀況。他將1912年到2034年的日本歷史劃分為四個消費時代:第一消費時代以城市為中心,是占日本國民總數一兩成的中產階級享受消費的時代;第二個消費時代中,乘著經濟高速發展的春風,以家庭為中心的消費勢如破竹,整個社會進入大量生產、大量消費的階段;第三消費時代是一個“購物使人幸福”的時代,消費的個人化趨勢日漸凸顯;第四消費時代則是重視“共享”的社會,新時代的消費理念,已經從崇尚時尚、奢侈品,過渡到回歸內心的滿足感、平和心態。按照作者的劃分和假設,當前日本已處于第四消費時代。

作者也指出,第四消費時代極為特別和多元。因為人類社會的特殊性,第一到第三消費時代的某些特征會在一定程度上保留下來,第四消費時代在其主流之外,還存在所有四代消費社會特征的重疊形態。

《當世界停止消費》,(加)J.B.麥金農著,王晉譯,中信出版集團,2023年4月

當前,全球經濟前所未有地需要人們消費。經濟狀況告訴我們,必須不斷增加消費,哪怕人們的支出只是稍有下降,也會導致大范圍的失業、破產。另一方面,地球卻在警示人類消耗得太多——盡管我們已經在努力進行“綠色”消費,但全球碳排放量仍未下降。面對這一悖論,加拿大知名調查記者J.B.麥金農展開了這樣的設想:“如果我們停止購物,會發生什么?”本書是作者建立在大量調研基礎上的思想實驗,旨在求解“必須消費,但又要停止消費”的悖論。

作者遍訪五大洲,向讀者描述了處于不同歷史背景和生活水平下的人們的消費文化,分析人們的購買習慣如何形成,各地消費文化有何差異、如何相互影響,以及消費與否怎樣和身份認同、向往、公民意識和心理滿足結合,體現了當代“欲望與需求”的集體意識。這又是一份經過充分研究的分析報告,為消費時代的當下困境與我們可以選擇的未來提供了設想與希望。在審視人們的集體消費行為時,麥金農分享了他的新穎觀點,提示我們,作為眾多消費者中的一分子,如何才能過上有意義的生活。

《新生代消費者要什么》,(美)格雷格·L.威特等著,彭琪美譯,浙江大學出版社,2020年5月

“95后”群體是現代的、多樣的、具有高度創業精神,對數字營銷市場具有重要影響。對品牌來說,“95后”群體極具挑戰性,他們復雜且不斷發展的文化,令營銷人員望而生畏。品牌要如何快速在這些新生代消費者中建立品牌認知?如何與年輕人頻率一致,并融入他們的文化?如何讓網絡新生代愉快“剁手”?

兩位作者不僅是年輕人文化和品牌營銷方面的專家,還是公認的“指路人”。他們在本書中將帶領讀者走進這片未曾涉足的崎嶇領域,學會與“95后”的年輕人進行有效溝通,同時揭示市場營銷專家或品牌、機構在發掘年輕人市場時的不足及面臨的挑戰。本書為想要精準鎖定這個世代的品牌提供全面指南,涵蓋從社交媒體、內容創建、營銷活動、游戲化,到尚在體驗階段的新興技術等各個方面。

作者從營銷和品牌推廣人士的視角來考察“Z世代”消費者的消費習慣、文化特征,探索如何能熟練融入這個群體并用他們的“波段”進行溝通交流,以便真正建立起與年輕目標客戶的聯系。“Z世代”已經或快要成為消費市場的主導力量,對他們的研究著作,也有助于我們窺見未來消費社會之概貌。

《平常事情的歷史:消費自傳統社會中的誕生》,(法)達尼埃爾·羅什著,吳鼐譯,百花文藝出版社,2005年5月

今天看來平常的東西,并非歷來如此。我們的祖先幾乎想象不到今天人們早已習慣的一切。從17世紀起,變化的趨勢初露端倪,城市與財富、商業與貿易、革新與發明,凡此種種進展開始動搖人與物品之間的關系,也改變了人們自身——即使基本需求從未改變,生活方式卻逐漸發生變革:住房與家具、取暖和照明、衣著及飲食……現代物質生活與消費社會正浮現于歷史的地平線上。

《平常事情的歷史》旨在探索那些形成我們日常生活脈絡的事物的歷史性,在某種意義上就是把我們的認識原則加以物質化,從而進一步理解我們和物的關系、以及我們在物和社會之間的中介作用。作者在序言中表示,我們的文化把物及其在社會中的作用平庸化了,忽略了物的地位和功能,或者進一步說,想把物只看作是人被異化的表現和手段。本書想要探索的就是這種物質文化的歷史。

《小眾經濟:選擇性消費時代的增長對策》,(日)大前研一著,宋剛等譯,機械工業出版社,2020年6月

本書從新消費時代到來背景下,企業促進增長的策略立言。大前研一在對當前全球經濟趨勢的洞察下,給企業經營者提出了高效增長的對策和建議。作者認為,規模經濟、產品優勢,在數字經濟時代已經失靈,現在已經進入選擇性消費時代,企業經營者要針對不同的消費群體、消費市場來做出經營調整。

大前研一指出,當今時代正處于數字破壞,也就是數字科技引發破壞性創新的時代;在這一背景下,日本企業仍沿用傳統的經營理念,試圖維持以往的業界秩序。

而我們已可清晰預見,美國和中國的先進數字企業,即“具有嶄新的思維和理念”的企業,將會趕超日本。面對新的消費趨勢和市場變革,21世紀的成功企業必須牢牢抓住顧客,并充分發揮這一優勢進行行業重組,以提升日本企業的整體實力。

(作者為《財經》文化編輯;編輯:何剛)