后來的我們電視劇_后來的我們電視劇在線觀看

昨天影評人賽人和劉若英有一場對話,賽人一如既往地把“黃腔”開得有點遠,但發言也不是毫無亮點。對于《后來的我們》,他說到了這么幾句話:我和電影中的北漂經歷毫無重合,我來北京第一天就開始吃香的喝辣的,過的都是好日子。

先勿論賽人到底是不是富庶人家,故而才在北漂時毫無物質壓力。他寥寥數語,恰巧反映出了《后來的我們》中一大缺陷:在粉飾前任的同時,將“北漂生活”標簽化、惡魔化。

去年有個轉得很兇的微博成為一時的社交討論熱點,某女權向的博主寫了如下大意的博文:我有個表姐,沒結婚也沒談戀愛,一個人在一線城市生活,房子買在市中心,月薪2萬左右,每年出國玩2次,每個月都國內玩一次,周末看心情想去哪里就去哪里....最后該博主表示:看我姐,沒有男人也可以過得很獨立很美好很自由!這才是新女性的風范啊!

這條極具誤導性的微博在先期引發無數小女生頂禮膜拜,大多數尚未畢業、尚未獨立的她們仿佛摸到了通往美好生活的至理圣經,但很多人忽略了這條內容到底是真事、還是博主為了賺眼球而隨意杜撰的虛假段子。后期不少人開啟吐槽模式,稱:“月薪兩萬就可以在一線城市買房子?”“每年年假都不過10天,你姐每年能出去玩十多次,是工作太清閑還是老板眼瞎?”

《后來的我們》與這條段子分別呈現出對“北漂生活”的兩種極端刻畫。在相當多的都市情感電影中,觀眾看到的一線城市生活,是住自帶天臺的頂樓大房子,落地窗映射著國際都市的燈紅酒綠,沒事在房頂擼個串喝喝酒,一眼望過去居然就是國貿CBD。再看看片中主人公,居然就是個小記者小編劇。別看他們北漂苦,在老家的原生家庭說不定是當地一富呢。所謂北漂,就是小打小鬧的自我圓夢嘛。

而《后來的我們》,則將“北漂”塑造成為苦不堪言的苦行僧修道之旅,是天將降大任前的“苦其心志、勞其筋骨、餓其體膚”,成為年輕歲月里揮之不去的夢魘。

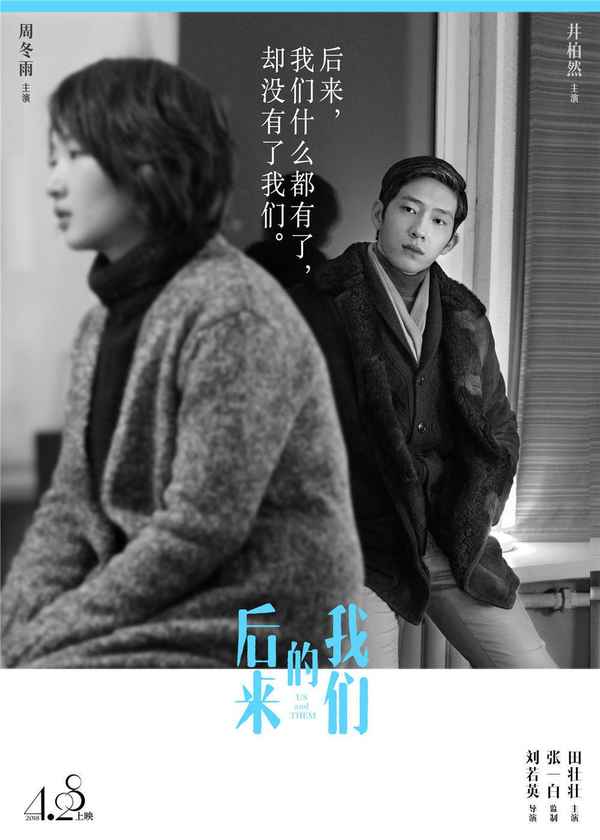

劉若英對“北漂”存在很大的誤解,認為但凡遠離家鄉,深入到大都市中,必定要經過顛沛流離,必須要經歷過“兩人分食同一鍋泡面”才能站穩腳跟。片中,井柏然飾演的林見清家境其實并不算“特別貧困”,在黑龍江某鎮上開館子的父親至少代表了當地生活的平均水平,對于遠在他鄉的孩子的溫飽生活,相信支持無虞。但影片并未明確暗示林見清是否決定了不打算問父親要錢,因此才過得潦倒不堪。

他住的房子,當年的北京并不是沒有,剛剛畢業的大學生沒錢,住在這里也能夠理解。至今還有一些未拆遷的筒子樓中寄居著天南地北的打工者。但在片中,這幢布局比筒子樓還危險可怕的樓中樓顯然成為了林見清的身份標簽:北漂很苦,所以林見清一定要住在這里,一定要與來路不明的各種AV大神友好稱鄰,方得始終。好歹是電影,不然愛抽煙的林見清哪天若忘了掐滅煙頭,指不定釀成“大興火災”那樣的悲劇呢。

普通人家的孩子在北京待夠幾個月,貧困人家的孩子在北京帶過兩三年,如同賽人那樣吃香的喝辣的,完全不是問題。工資待遇趕不上通貨膨脹的年代,在北京生活的外地人最不愁的就是吃喝問題(假如沒有外在負擔),買不起車也好住不起房也好,北京至少在吃喝行上與全國對比是相當公平的,去超市看看,甚至菜價比許多小城市還便宜。在北京的許多人至少看起來生活得都不錯,即便身份其實是“隱形貧困人口”。

作為一部描述年輕人追夢的電影,劉若英將“夢想”這個主題也囫圇吞棗般揉進了“北漂”的主題中,亂講一氣。一個熱愛游戲的人,最開始逐夢的方式,居然是在中關村賣各種軟件、賣碟,而后與合作伙伴分道揚鑣,又轉到地下通道繼續擺攤,甚至還賣起了AV。一句“城管來了”,大家四散奔逃。

痞子昆汀以前是開錄像帶廳的,但不是因為他賣碟才能當導演,而是因為賣碟卻又十分熱愛電影,在工作閑暇之余觀看了超過2萬部電影,才拍出了《低俗小說》《殺死比爾》等經典作品。的確,一個人能去中關村混,能去街頭擺攤,足以證明他的青春已北漂,但若這就是追夢的本態,那貽笑大方。

我也很遺憾,從小玩了那么多游戲,FC/GBA/PS2/NDS,為啥就不能當個游戲設計專家呢?天天坐在電腦前打游戲,就算閉著眼睛走一百遍“沙漠灰”,幫半藏重建一千次帝國,達成一萬次“落地成盒”成就,也不敢說這都是“夢想的積累”吧。除了擺攤就沒日沒夜打游戲的備胎男,在未經過粉飾的夢想中,注定過得很沉重艱難、不會成功。

北漂的孩子每每回家鄉,遠房親戚都以為你在北京過得很好,享受著都市繁華、躺著掙大錢,而內心告訴你說“冷暖自知”。三親六戚,只有父母會真心在意你過得怎么樣的。但看完《后來的我們》后,許多人反而不敢把這部電影推薦給父母們,怕父母以為自己真的就天天吃泡面擺攤度日。

嚴重標簽化的北漂生活,嚴重標簽化的追夢人生,都抵不過《后來的我們》對不那么標簽的“愛情觀”的拙劣塑造。技術發展推動了文明的成型,而文明又提升了人的高級性:對抗本性的自控能力,對抗環境的自我選擇。然而很遺憾地在《后來的我們》中看到,劉若英并未成功升華這個悲傷的愛情故事,并未表達出如《愛樂之城》抑或《和莎莫的500天》那般稱贊愛情的“高級美”。

從機場邂逅一起開房開始,到廝混數日開車回京,林見清和方小曉充分詮釋了人的原始動物性。缺乏自控自省的他們如動物一般貪戀最初的感情,盡情抒發著離別的想念,感懷未竟的遺憾,對此我只想問問:和初戀一起開房差點開啪(盡管最后什么都沒做,就聊聊以前上床的姿勢),林見清的現任怎么想呢?

有人說,《后來的我們》教會我們珍惜眼前人。但我并未在這部電影里看到男女主角的成長,即便10年后,林見清還是很孩子氣,肆意地帶她看雪、載她回京,享受著自己的感動,全然忘卻了家庭的責任。而方小曉游走在擦槍走火的邊緣,在洗手間告誡自己忍住“不要啪”,勉強把持住了。

三觀不合的一對前任就算重聚能做什么呢?很多時候我感到他們不是一種深情的懷念,在林見清瘋狂拽著她的手奔向酒店準備開啪之時,“性聯結”是最好的體現,是10年也不會變質的人性原始本能,讓本片成功地從一部悲劇片變成了喜劇片。

最后測評君也想問問,還要糟蹋多少次北京和前任,你們才能拍出不矯揉不造作不狗血青春的中國愛情類型片?